토마스는 인간에 대해 영과 육의 이원론을 배척한다.

물질적 사물에서는 실체적 형상이 그 사물의 존재 원리로서

그 사물을 `있게'' 하고 `행동''하게 하고, 그 사물이 `무엇이 되게'' 한다.

반면 질료는 가변성의 원리로서 존재자에 대해 가능적인 것이고,

지금 그 사물이 무엇이 아닌 상태이다.

생명체에 있어서는 그 생명(혹은 혼)이 그 생명체의 형상이고,

그 생 명체의 살아 있는 그것이 곧 그 생명체의 존재이다.

그러므로 죽은 고양이는 이미 고양이가 아니며,

더욱이 고양이 혼이 없는 육체만 도 아니고 완전히 다른 실체이다.

어느 동물이고 그 모든 생명활동은 그 동물 혼의 활동이고, 비이성적 동물들에게는

그 동 물 혼의 육체적 활동이다.

그러나 인간에게는 어떤 활동들(예컨대 사고하는 것, 선택하는 것 등)은

그 자체로 보면 육 체 안에 있는 과정이 아닌 인간 영혼의 활동들이다.

물론 이런 행동들이 상상이나 감각등 육체적 행동들의 도움 없이

자연적으로 는 불가능하다 할지라도 그 자체로 보면 육체 안의 과정은 아니다.

이렇게 인간의 영혼은 육체로 하여금 인간 육체의 작용을 하는 인간 육체를 만드는 일

그 이상의 일을 가지고 있으며, 육체를 초월하고 그러한 활동들의 원리이기도 하다.

이 이유때문에 육체가 존재하기를 그 치고 시체가 되더라도 영혼은 존재하기를 그치지 않는다.

그러면 인간 육체에 혼을 불어넣는 일 없이 홀로 있는 영혼은 무엇과 같 을까에 대해서

아퀴나스는 설명이 궁해진다.

그러나 그는 육체와 분리된 영혼이 그 자체로 인간이 아니며,

부활이라는 계시 교리가 없다 면

인간에게 있어 죽은 자의 소생이란 말 할 수 없다는 것을 명백히 한다.

비이성적인 것들은 그들을 존재하게 하고 그들의 본성 을 결정한 자연적 원인들 때문에

자기들의 목적과 자기 자신의 완성을 향하여 나아간다.

그러나 인간은 본성적으로 가진 형상뿐만 아 니라 정신 안에 지향적으로 가진

형상들에 의해서도 행동할 수 있다.

그러므로 인간은(고등동물들과 같이)어떻게 자기 목적들에 도달 할 것인가,

뿐만 아니라, 무슨 목적들을 지향할 것인가도 선택할 수 있다.

정치적이고 이성적 동물인 인간 본성은 자기가 목적으로 하는 어떤 선(善)들이

자기의 완성을 위해 다른 것들보다 더 중요하다는 것을 결정한다.

그러나 인간은 가끔 더 큰 선들을 희생하고 더 하급의 선들을 우리 마음이나 정신 안에 간직할 수도 있다.

이렇게 되는 경우 인간은 결국 자기 완성이 나 행복에 이르는데 실패한다.

윤리덕(倫理德)들 (정의, 용기, 감정의 절제 등)은 인간이 참으로 인간적으로 행동하게 하는

성향(性向)들로서 교육으로 습득되는 것이다.

그러나 위의 덕행들은 선행에 대한 실천적이고 지적인 덕행인 분별력(prudentia)에 의존한 다.

이 분별력은 역시 습득된 덕으로 무엇을 행하여야 하고,

어떤 목적으로 지향해야 하는지를 결정하게 해 주는 성향이다.

덕행론(德行論)에서 아퀴나스는 아리스토텔레스를 따르고 있지만,

정치적 동물로서 사회생활을 구성하고 있는 인간은

또한 하느님의 생명을 누리도록 불림을 받고 있다는 면에서는 그와 다르다.

이러한 하느님의 생명은 이 세상에서는 은총으로, 저 세상에서는 영광속에 누리게 되어 있다.

은총이란 일차적으로 우리가 소유한 본성이다. 우리로 하여금

성삼위이신 하느님의 본성 에 참여하게 하는 인간의 정치적 본성과 다르지 않으나

이 본성을 더욱 깊게 하는 것이다.

이렇게 인간의 사회적 본성에 상응한 윤 리덕들이 있는 것과 같이

은총을 받은 우리 본성에 상응한 덕들이 있다.

전자는 교육으로 습득된 것이지만, 후자는 습득된 것이 아니라

하느님에 의해 주어진(infused) 덕들로서 신덕(信德)·망덕(望德)·애덕(愛德)이다.

신덕은 하느님의 말씀을 지성적으로 원하면서 받 아들이는 것으로,

성령이신 사랑을 함께 나누는 망덕과 애덕의 전제가 된다.

죄로 인한 타락 때문에 인간은 죄를 극복하지 않고는 하느님의 생명을 누리며

충만한 인간사회생활을 영위하는 것은 실천적으로 불가능하다.

그러므로 사랑이 없이는 어떠한 사회적 덕들도 지속적으로 합당하지 않으며,

하느님의 사랑에 대한 신덕 없이는 애덕도 없다.

주요 저서로는 ≪신학대전≫(神學大典, Summa Theologiae),

≪대이교도 대전≫(對異敎徒大典, Summa Contra Gentiles),

≪명제론집주해≫ (命題論集註解, Scriptum super Libros Sententiarum),

≪영혼에 대하여≫ (De Anima) 등이 있다. (→) 토미즘 (朴石熙) (참고문헌)

M.D. Chenu, Int개ductions a l''etude de saint Thomas d'' Aquin, 1950/F.C. Copleston, Aquinas, 1955,

(강성위 역, 토마스 아퀴나스, 바오로서원, 1968)/E. Gilson,

The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, 1957/A.C. Kenny, Aquinas; (ed.),

Aquinas: A Collection of Critical Essays, 1969/J.A. Weisheipl, Friar Thomas D

'' Aquino, 1975/G.K. Chesterton, Saint Thomas Aquinas, 1933 (박갑성역, 성 토마스論, 1962).

-(가톨릭대사전에서)-

▶ 신학대전

[라틴어]Summa Theologiae

[한자]神學大全

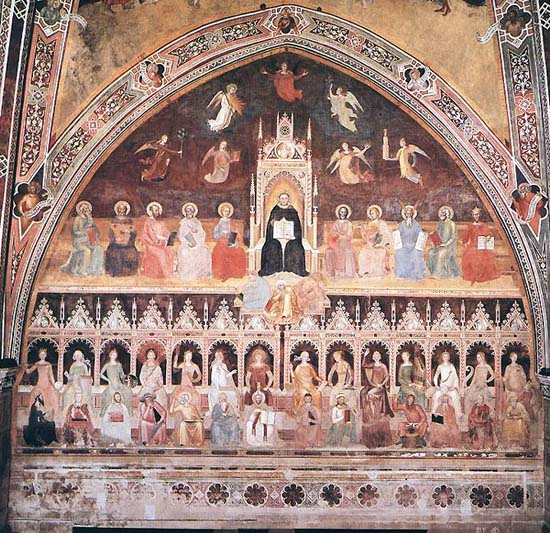

성 토아스 아퀴나스(1225 1274)가 쓴 가콜릭 신학의 주요 교리에 대한 종합적인 저서.

여기에 쓰고 있는 방법은 가톨릭 교회의 전통적인 가르침을 실질적으로 수정하지 않고,

교리와 도덕을 체계적 이성적으로 설명하고 있으며 아리스토텔레스의 철학을 적용하였다.

이 저작은 하느님을, `존재''로서 의 하느님을, 그 자체에서 뿐만 아니라

만물의 근원으로서 외부 사물과의 관계에서 고찰한다.

다음으로 `선(善)''으로서의 하느 님, 창조된 것, 특히 천사와 인간의 목적으로서의 하느님의 고찰,

마지막으로 인류가 하느님에게 도달하는 `길''을 고찰한다.

추상적인 인류가 아니고 구원받기 위하여 강생(降生)한 하느님을 필요로 하는

타락한 상태 의 인류를 고찰한다.

참고문헌 La Renaissance du XII si cle, Paris 1933.

-(가톨릭대사전에서)-

*천주교 설교자회(도미니코 수도회)홈에서

1. 토마스의 생애

1) 출생

토마스의 출생지와 출생년에 관한 기록은 남아있지 않다.

그러나 토마스가 사망한 해의 나이에 관한 초기의 전기 작가들의 증언,

몬테카시노의 수도원에 들어간 나이로부터의 역산 등으로 인해 그가

1224년부터 1226년 사이에 태어난 것은 확실하다.

태어난 장소는 그에 관한 자료의 상세한 검토 결과 로마와 나폴리의 중간 지점인

아퀴노의 마을 근처에 로카세카 (Roccasecca 마른바위 :

몬테카시노의 아빠스인 만소네가 994년 축조)에 축조된 산성이었다.

성주인 그의 아버지 란돌포는 시칠리아 왕국과 로마 교황령이라는 두 세력이 격돌하는 지점에 있는

영지를 지켜온 무장이었고 어머니 테오도라는 나폴리 출신의 귀부인으로서

1243년 경 란돌포가 사망한 후에는 1255년경 세상을 뜨기까지 로카세카에 아퀴노가의 지주로서

역할을 다한 용맹한 성품의 여성이었다.

토마스가 유년생활을 함께 했다고 생각되는 형제, 자매에 관하여 알려져 있는 사실은 조금밖에 없다.

아버지 란돌포는 먼저 세상을 뜬 아내와의 사이에 몇 명의 아이를 두었으며

테오도라와의 사이에 태어난 자녀는 남자 4명(또는 7명), 여자 5명으로 토마스는 막내아들이다.

큰 누나(장녀)는 베네딕도회의 수녀원장이 되고 그 밑의 누나 두 사람과 누이 한 사람은

각기 백작의 가문에 속하는 귀족과 결혼하였다.

토마스는 이 가운데 산 세베리노 백작가의 로게로와 결혼한 누나 테오도라에게

특히 친근감을 갖고 있었던 듯하며 토마스가 사망하기 몇 개월 전에도

누나를 방문한 적이 있음이 전기작가들에 의해 기록되어 있다.

토마스는 가문 가운데 로카세카 계열을 타고났다.

따라서 토마스에게 붙여진 ''데 아퀴노(De Aquino)''라는 칭호는

일부 역사가들이 주장하듯 아퀴노 시에서 태어났다는 것이 아니라

출신 가문을 가리키는 것이다.

그러나 실상 토마스는 박학하고 품위있는 귀족에 속했던 것은

사실이지만 백작보다는 낮은 지위의 가문에서 태어났다.

형 레지날도는 1246년 카파치오에서 황제를 암살하려던 음모 때문에

프리드리히의 명에 의해 사형선고를 받았다.

그 당시 신앙과 정치가 매우 혼동되고 있었기 때문에

교황을 도와 황제를 정복시킴으로써 개인적 이득을 취하려는 욕망이

교회를 위해서 봉사하려는 열정보다 더 크게 작용했을 것이다.

그래서 아퀴노 가문에서는 레지날도가 신앙과 교회의 이름으로

죽은 순교자로 간주되고 있었다.

이런 상황은 토마스의 생애와 저술들 속에 반영되어 있다.

그는 그리스도 세계가 말려들고 있었던 서글픈 무질서 상태에 한편으로는

이론적으로 다른 한편으로는 개인적으로 응답했다.

2) 성장배경

로카세카 산성의 분위기는 전란의 거친 분위기와

귀족 생활의 우아함이 뒤섞여 있던 것으로 보인다.

날마다 무기소리와 말발굽 소리의 울림들, 동시에 눈부신 복장의 기사들의 마장 시합,

당당한 기마행렬, 음유시인들이 연주하는 음악,

강력한 성주들의 지원으로 널리 퍼지기 시작한 이탈리아 노래 등의

색채풍부하고 활기찬 전경은 토마스의 혼에 깊이 새겨졌음에 틀림없다.

그래서 그가 탁월한 시인으로서의 자질을 갖추고

''5살난 어린이와 같이 순결했다'' (토마스의 동료 레지날도가

시성조사에서 증언) 는 것은 로카세카의 지리적, 시대적 환경이 만들어준 결과라고 본다.

토마스가 술과 노래에 대해 부정적이지 않았고 후에

그와 수도회를 공격하는 반대파에 대해 당당히 대응할 수 있었던 것도

어린시절 그의 주변환경의 영향이 컸으리라 본다.

토마스가 5살 되었을 때 그의 생활환경은 산성에서 부모에 의해 수도원으로 바뀐다.

몬테카시노 수도원에서의 토마스는 성서, 교부들의 저작,라틴어 문법,

기초수학, 음악이론 등을 배운 것으로 작가들은 적고 있다.

실제 토마스는 라틴어에서 매우 미숙하였는데 라틴어 교육의 결함이라기 보다는

토마스의 사색과 탐구에 근원적인 특징에서 나타나는 것이라고 볼 수 있다.

그는 침착했으며 말수 적은 소년으로 혼자 들어박혀 있었다고 적고 있는데,

그것은 그가 많은 시간을 독서에 보낸 탓임에 틀림없다.

토마스가 어린시절 마을에서 떨어진 산 꼭대기 수도원으로 보내어져

그곳에서 그가 그 후에 전생애를 통해 지켜온 생활습관을 형성한 것이,

그의 학자 또는 연구자로서의 생활을 여러가지 의미에서

좁고 편중된 것으로 만들었다는 해석도 성립할 것이다.

그래서 몬테카시노의 주위에 펼쳐진 산들의 풍경은 토마스 안에 자라나고 있던

영적인 소망을 불가사의한 방법으로 추진시키는 것이었음에 분명하다고 본다.

작가 발츠(A. Walz)는 "산, 고독, 그리고 수도원의 침묵 이러한 모든 것들이

그를 도와 관상에로 이끌었으며, 그는 가장 단순한 사물로부터

최고의 것으로 상승해야 할 것을 배우고 이렇게 하여 남들보다

신속하게 신의 현존을 알아본다는 것을 배웠다" 고 적고 있다.

몬테카시노 수도원장은 토마스의 뛰어난 재능을 인정하여

그를 나폴리의 대학으로 보내 학업을 계속케 하도록 부모에게 권장하였다고 하였지만

당시 수도원이 황제의 군대에 점령되는 등 전화에 휘말리는 절박한 상황에서

토마스의 신변 안전을 염려한 부모에 의해 로카세카 성으로

다시 내려오게 되었다고 한다.

3) 도미니코회 입회

1239년 가을 나폴리 대학에 진학한 토마스는 인문과에서

여러 가지 자유학예(Artes Liberalis)를 공부하였는데 이는 수사학, 논리학 등이 주된 내용들이었다.

나폴리에서는, 토마스의 입장에서 보면 그의 일과 삶에 결정적인 방향을 주는

두 개의 만남이 일어났다.

하나는 그가 철학을 배우기 시작한 발단기에 아리스토텔레스의 철학을 만나게 된 것이며

다른 하나는 도미니코회와의 만남이라는 것이다. 토마스는 "아리스토텔레스의

철학의 모든 부분을 라틴 세계의 사람들이 이해할 수 있도록 한다"는 목표를 세우고

그 시도를 착실히 실행하고 후에 거인(Magnus)이라고 불릴 정도의 박학을 구가한

스승 알베르토(그는 1223년 파도바 대학에서 삭소니의 조르단의 설교에 감화되어

도미니코회에 입회를 결심했다)의 지도 하에서 철학과 신학을 배우게 된다

. 토마스가 도미니코회에 입회할 결심을 굳힌 것은 같은 나폴리 출신의

요하네스 데 산 줄리아노 신부의 지도에 의한 것이었다고

전기작가 토코는 적고 있다(나폴리에는 1231년 도미니코회의 수도원이 이미 발족되었다).

그러면, 어렸을 때부터 침묵 속에 기도와 관상에 전념하는 베네딕도회의

수도생활에 끌려있던 토마스가 스스로의 의지로 자신의 삶을 택하는 나이가 되었을 때

도미니코회에 들어갈 것을 결의한 것은 어떠한 이유에서였을까?

첫째로 토마스에게는 (그의 생애가 보여주듯이) 권위와 명망에 대한 집착이 없고

오히려 그러한 것들은 자기가 택하려 하고 있는 길에 장애가 되고 있는 것임을

자각하고 있었으므로 세속적인 권위나 이해에서 벗어나지 못한 양친의 생각에는 동의할 수 없었다.

또 몬테카시노는 당시 명백히 토마스가 바라고 있는 수도생활을 보내기가 불가능한 상황에 놓여있었다.

그러나 약 20년 후에 기록된 다음과 같은 말은 젊은 날의 토마스의 생각을

그대로 전하는 것이라 할 수 있다.

"하나의 수도회의 다른 수도회에 대한 차이는 무엇보다

첫째로 목적면에서 파악되고 둘째로는 실천 면에서 파악된다.

만약 목적이 동일하다면 수도회 우월성은 2차적으로 실천의 양에서가 아니라

의도된 목적에 대한 실천의 대응에 따라 파악되는 것이다.

그러한 즉 가르친다든가 설교하는 일은 관상이 차고 넘쳐서 나오는 것이다.

그리고 이와같은 일은 단순한 관상보다 더 우월하다.

그 까닭은 빛을 발하기만 하는 것보다도

조명하는 쪽이 더 큰 것이듯이 관상만 하는 것보다도 관상한 것을

남에게 전하는 쪽이 보다 큰 일이기 때문이다.

따라서 갖가지 수도회 가운데 최고의 단계를 점하는 것은

가르치는 것과 설교하는 것을 목적으로 하는 수도회다"(신학대전 제 188문 제 6항).

그러나 토마스의 생각과는 달리 그의 어머니 테오도라는 토마스가 몬테카시노의

대수도원장이 됨으로써 일족의 위세와 번영에 기여하리라는 기대를 품고 있었다.

그래서 귀족의 아퀴노가의 아들이 희사에 의존하면서 활동하는

탁발 수도회에 몸을 바치는 것은 일족의 명예를 훼손하는

용납할 수 없는 행동으로 받아들여졌다.

테오도라가 나폴리의 도미니코 수도원으로 달려갔을 때 토마스는

가족의 반대를 피하려고 총장(요하네스 빌데스하우젠)을 따라

볼로냐를 경유하여 파리로 가기 위해 길을 나섰다.

그래서 테오도라는 토마스의 형 레지날도에게 사람을 보내어

토마스를 데려오도록 명하였다.

형 레지날도는 1244년 5월 초순에 로마와 피렌체의 중간에서 처음엔 설득으로

나중엔 강제로 토마스를 붙잡아 로카세카로 끌고 왔다.

토마스는 로카세카 성의 한 방에서 약 1년 동안 감금당하게 된다.

그 가운데 젊은 여자를 고용하여 유혹하려 한 이야기는 유명하다.

1245년 여름 정치적 상황의 변화에 따라 도미니코회는

교황 인노첸시오 4세(1243년∼1254년)를 통해 토마스의 해방을 종용하고 있던

터라 가족은 토마스의 해방에 동의할 수밖에 없었다. 자유의 몸이 된 토마스는

나폴리 수도원에 복귀하여 수도원의 방침에 따라 알프스를 넘는 여행길에 올랐다.

4) 활동

1245년 5월 토마스는 파리에 도착하여 생자크 수도원에서 거주하며

파리대학 신학교수로서 활동하고 있던 대 알베르토와 에땀프의 굴리엘무스와 만났다.

토마스는 파리대학에 와서 유럽최고의 학문적 수준을 가지고 진행되던

성서연구와 아리스토텔레스의 한복판에 서게 된 셈이다.

그곳에서 알베르토의 제자가 된 그는 침묵과 근면으로 연구에 투신하며 기도에 헌신했다.

토마스는 스승으로부터 "우리는 이 사람을 ''벙어리 황소''라고 불렀지만

그가 앞으로 가르치게 될 때 그 소리는 세계로 울려퍼질 것이다" 라고 말했다.

알베르토는 토마스에게 오늘날로 말하면 청강하는 학생이 아니라

조교에 해당하는 역할을 부여했다.

실제 토마스는 알베르토가 행한 ''신명론''과 아리스토텔레스의

''니코마코스 윤리학''에 관한 강의의 기록을 했다.

토마스는 현대식으로 말하면 대학원에 걸친 7년간 알베르토의 지도를 받았다.

두 사람은 도미니코회의 이상에 관해서도, 그리고 아리스토텔레스 철학의

의의를 적극적으로 평가하고 그 연구를 추진할 구상에 관해서도 생애를 통해

친밀한 사제 관계로서 긴밀한 협력관계를 유지했다.

그러나 이 두 사람의 학문탐구 방법을 보다 자세히 비교하면

자연연구나 논리학에의 관심의 강약이라는 차이 말고도 알베르토가

스스로 철학적 입장을 자각적으로 확립하지 않고 다양한 철학사를

신학 속에 끌어들이는 경향을 보였음에 비해 토마스는 존재와 인식의 근본문제에 관한

스스로의 이해를 일관한 방법으로 심화시키고자 노력하고

그로부터 얻어진 철학적 통찰에 의해 독자적인 신학적 종합을 성취했다는 인상을 준다.

전기작가들은 토마스가 쾰른에서 면학을 시작할 때 "그는 감탄할만할 정도로

말수 적고 침묵을 지키기 시작했다" 고 적고 있다.

이것은 통상 연구에의 전념과 겸손의 표시로 풀이되기도 하고

스승 알베르토와 자기 생각의 차이를 의식한 토마스가 스승의 견해에 대한 찬성을 보류하고

스스로의 견해를 쉽게 표명하지 않았던 신중성의 표출로도 받아들일 수 있다고 한다.

1250년(1251년) 사제로 서품된 토마스는 도미니코 총장

(요하네스 빌데스하우젠)으로부터 파리대학 신학교수 후보자를 추천하도록

의뢰받은 알베르토에 의해 교수로 취임하게 된다.

1252년 가을 토마스를 맞이한 파리대학 신학과는 환영이나

우호적인 분위기와는 상당히 멀었고, 오히려 적의에 차 있었다.

반 도미니코회 운동의 배경에는 교구 성직자로 이루어진 교수단과

수도회(시토회, 가르멜회, 프란치스코회, 도미니코회)간의 반목의 역사가 있다.

교구 성직자 교수들의 반발에 대해서는, 수도회 교수단들이 대학의 규칙이나

관행보다는 수도회 방침을 우선시키는 경향(파업불참)과 교황이

파리대학을 자신의 영향 아래 두려하는 것에 봉사와 협력의 자세 등이 이유로 거론된다.

이러한 상황은 급기야 수도회(도미니꼬, 프란치스코 수도회)에 대해

강좌수 제한 규정, 선서를 거부하는 교수들(수도회 소속)을 교수단으로부터 추방한다는 결정까지 나왔다.

특히 도미니코회에 대한 공격은 언론이나 문서로 그치지 않았고,

도미니코회 수사들은 교수 성직자들(생타무르기욤, 1272년 사망)과 그들을 추종하는 학생들의

폭력이 두려워서 먹을 것을 구하러 수도원 밖으로 나갈 수 없어 국왕 루이 9세가 수도자들의

신변보호를 위해 한 때는 경비병을 주둔시켰을 정도였다.

1252년 토마스는 성서학 강사로 임명되어 이사야서에 관한 강의를 하였다.

토마스의 강의내용은 성서에 관한 상세한 주석을 위한 입문 또는 준비로써의 역할이

주어져 있었던 것이며 때로는 중요한 개념에 관해 상당히 자세한 설명을 하는 일도 있었으나

오로지 성서의 자구에 관한 간단한 해설을 내용으로 하는 것이었다.

그의 예언적인 현시에 관한 강의는 훗날 ''진리론''과 ''신학대전''에서 상세히 고찰되고 있다.

1253년 명제론집 강사에 임명되어 1256년까지 강의를 맡았다.

토마스는 강의 때에 새로운 주제를 도입하여 해결의 새로운 방법을 찾고

해결을 뒷받침하기 위한 새로운 논증을 창출했기 때문에 "학생들은 경탄하고

면학에의 열의를 불태웠다." 고 작가들은 적고 있다.

그러나 파리대학에서의 수도회 교수단(특히 탁발 수도회)에 대한

반대파의 움직임은 여전히 강력했다.

그들은 탁발 수도회에게 "육체노동은 않고 희사에 의존하는 것은

복음에 따라 완전한 생활 목표를 한다는 주장과 어울리지 않으며

사회 골치거리로 전락한다"며 거세게 공격했다.

그러나 이러한 반대파의 움직임은 1256년 10월 기욤이 쓴

''최근의 위험에 관하여''가 로마에서 단죄되어 프랑스 국왕 루이 9세에 의해

파리에서 추방되고 반대파들이 자기들의 패배를 인정하고 탁발 수도회에 대한 공격을

그칠 것을 공개적으로 선언하고 토마스와 보나벤투라를

교수 공동체에 받아들임으로써 일단락되었다.

1259년 6월 도미니코회의 방침에 따라 교수직을 물려준 토마스는

파리와 쾰른의 중간에 있는 발렌시안느에서 열린 도미니코회의 총회에 출석토록 지시받았다.

그 이유는 도미니코회 내부의 신학, 철학의 연구교육에 관한 근본 방침을 결정하기 위한 것이었다.

이 회의의 기록을 보면 도미니코회가 학문 연구의 수준을 높이고 유지하는 데에

얼마나 열심이었는가를 강하게 느낄 수 있다.

예컨대, 도미니코회의 대학에 파견되어야 할 학생의 자격,

교수의 선정에 관한 엄격한 조건, 교수는 그 직무에 전념할 수 있도록

일체의 잡무에서 해방되어야 할 것임이 규정되어있다.

신학자 사이에서는 세속의 학문에 대한 뿌리깊은 반감과 불신이 보였던

당시의 전반적 상황에 비추건대, 이는 하나의 영단이었다고 할 수 있다.

이것은 알베르토와 토마스의 생각이 강하게 반영되었음을 쉽게 생각할 수 있다.

1260년 9월에 나폴리에서 열린 로마 관구의 회의에 출석하기까지의

그의 행적은 기록되어 있지 않다.

파리대학 교수를 그만둔 후 로마의 교황청 소재지에 있는 도미니코 수도원의 강사를 지내고,

교황청을 이전시킴에 따라 거처를 옮기며 교황청 신학고문으로서의

역할을 맡았던 것으로 보고 있다.

토마스는 1260년 이후, 이탈리아 각지에서 열린 관구회의에 출석할 의무가 주어졌다.

토마스는 그 생애에 걸쳐 스승 알베르토 명성에는 미치지 못했던 것 같으나

수도회 고문이 된 그에게는 여러 사람들(교황, 도미니코회 총장,

군주나 영주에서부터 동료, 기사)로부터 많은 강의 요청이 들어와 있었다.

1264년 교황 우르바노 4세는 성체축일을 제정할 것을 포고함에 있어서

토마스에게 당일 미사의 전례를 포함하여 성무일도를 만들 것을 명하였다.

토마스는 1265년 아나니에서 열린 도미니코회 로마 관구 회의 결정에 따라

새로운 신학대학을 산타 사비나 수도원에 발족시켰다.

이 학교는 신학 외에 철학부문을 갖춘 종합적인 대학이 아니라

교수 토마스를 중심으로 로마 관구의 각 수도원으로부터 파견된

수도회자들로 이루어지는 소규모의 연수센터였다.

''신학대전''의 제 1부를 다 썼을 즈음 토마스의 이탈리아 체제는 끝나고,

약 5년간에 걸쳐 제 2부는 파리에서, 다시 미완으로 끝난 제 3부는 나폴리에서 쓰게 된다.

애초에 초학자를 위한 신학입문서로서 쓰여진 신학대전은 16∼17세기 이후는

엄청난 주석서로 쓰여졌다.

그러나 그러한 주석가들에 의해 신학대전의 기본사상이 이미

해명된 것이 아님은 오늘날 토마스 학자들 사이에 학파가 형성되어 있고

논쟁이 계속되고 있다는 사실이 보여주는 대로이다.

1272년 봄, 파리를 떠난 토마스는 피렌체에 도착한다. 6월 12일부터

피렌체의 산타 마리아 노벨라 수도원에서 열린 도미니코회의 총회,

로마 관구 회에 참석하기 위해서이다.

관구 회의는 토마스에게 새로운 대학을 설립하도록 일임했다.

당시 로마는 쇠퇴의 조짐을 보이고 있었는데 비해 나폴리는

이탈리아에서 가장 강력한 군주의 도움으로써 정치적으로 안정되고

활기 넘치고 있었으므로, 토마스는 나폴리를 대학 설립의 장소로 선택했다.

그는 1272년 9월부터 나폴리 대학에 인접한 도미니코 수도원에서 강의를 개시했다.

(토마스 시성을 위한 조사회에서의 전한 바에 의하면) 나폴리의 거의 모든 시민이

토마스의 설교를 들으려고 운집했다고 한다. 1273년 부활절 끝무렵,

토마스는 다음 해 5월 7일부터 리옹에서 개최될 예정이던 공의회에 참석하도록

교황 그레고리오 10세 (1271∼1276)로부터 공식 요청을 받았다. 이 제 14차 공의회의 주요 의제는

동방 그리스 정교회와 서방 라틴교회와의 재결합이였기 때문에 토마스는

우르바노 4세의 요청으로 저작한 ''그리스인의 오류를 반박함'' 을 지참하도록 명을 받았다고 한다.

토마스는 동료 레지날도와 다른 수사들을 데리고 아픈 몸으로 여행을 나서다가

길로 나와 있던 나무가지에 머리를 강하게 부딪혀 거의 기절하여 일어설 수가 없었다.

토마스 일행은 그대로 여행을 계속하면서 몬테카시노,

아퀴노를 지나 로카세카 성에 들른 후 북쪽으로 향했다.

이 때 토마스는 쇠약과 피로가 심해져 병이 악화되고 식욕을 완전히 잃어버렸다고

작가들은 적고 있다.

죽음이 임박했음을 깨달은 토마스는 세속의 집에서 죽음을 맞기를 바라지 않아

이전부터 초대를 받고 있었던 거기에서 가까운 시토회 수도원으로 옮겼다.

이 수도원에는 토마스가 그 생애의 마지막 10여일을 보냈다고 전해지는 객실이 보존되어 있다.

이곳에서 토마스는 마지막으로 수도자들의 요청으로 구약성서의

''아가'' 강해를 했다고 하는데 그 사본은 아직 발견되지 않고 있다.

토마스는 일요일에 대수도원장(테오바르도) 손으로부터 성체를 영하고 신앙을 고백했다.

그리고 1274년 3월 7일 수요일 이른 아침에 토마스는 숨을 거두었다.

2. 성 토마스 아퀴나스의 사상

토마스는 성서 가운데 난해한 곳을 만나면, 단식하고 기도하면서

그것을 이해하고자 힘쓰는 것이 보통이었다. 토마스의 악필은 유명하다.

그 문자에는 ''판독 불가능''하다는 별명이 붙었을 지경이다.

그래서 이미 첫번째 파리 대학 교수 시절부터 그의 곁에는 늘 몇 사람의 필기자가 딸려 있어서,

그의 저작 활동을 돕고 있었음이 알려져 있다. 도미니꼬회는 일찍이

''동료''라는 제도를 두고서, 교수나 연구에 종사하는 이들이 잡무에서

가급적 해방되도록 조치했던 것이다.

1) 토론

토론에는 통상의 수업의 일환으로서 행해지는 ''정기 토론(또는 정규 토론)''과

성탄절과 부활절 전주에 일반 공개로 행해지는 ''임의 토론(또는 자유 토론)''의 두 가지가 있었다.

2) 진리론

이 「진리론」은 "진리에 관하여"라는 제 1문제로부터 시작되는데,

이어서 신의 앎, 이데아, ''말'', 천사의 인식, (인간)정신 등,

주로 인식에 관계되는 문제가 제 20문제 "그리스도의 영혼의 앎"까지 언급되어 있다.

제 21문제 "선에 관하여"의 다음에는 주로 욕구에 관한 문제가

제 26문제 "영혼의 정념에 관하여"까지 고찰되며,

최후의 세 문제(제 27∼29문제)에서는 은총의 문제가 논의되고 있다.

하느님으로부터 만물의 발원, 만물의 정점인 이성적 피조물의 하느님에의 귀환,

이 회귀의 ''길''로서의 그리스도라고 하는 구상에 기하여 배치되어 있다고 할 수 있을 것이다.

바꿔 말하면, 여기서 토마스는 진리의 개념을 가장 중요한 줄거리로 삼았다고 말할 수 있고,

이는 나중에 ''신학대전''에서 성숙한 형태를 띠게 된다.

여기서는 그의 독자적인 신학적 종합의 구상을 미리 보여 주고 있는 것이다.

3) 교사론

토마스는 인간에 의한 새로운 지식의 획득은,

모든 확실한 지식의 기초인 자명한 제 1원리가 그것에 의해 인식되는

이성의 빛이 신에 의해 우리 안에 심어져 있다는 것에 의해 비로소 가능하며,

인간에 의한 모든 교수 활동은 이 빛 덕분에 유효한 것이 될 수 있음을 인정하고 있으며,

그 의미에서는 신만이 ''내적으로, 그리고 주로'' 가르치는 자인 한에서,

아우구스티노의 설을 받아들이고 있다.

그러나 신만이 가르친다고 하는 아우구스티노의 말은 인간이

''외적으로'' 가르치는 것을 배제하는 것이 아니며,

신만이 ''내적''으로 가르친다는 의미로 해석하지 않으면 안 된다고 토마스는 지적한다.

4) 페트루스의 108개 명제

총장(요하네스)으로부터 동료의 ''이단적'' 견해를 검토하라는 명을 받은 토마스는

이 108개의 명제 하나하나에 관하여 엄정히 그리고 주의 깊게 논평한다.

전체를 통하여 토마스가 말하고자 하는 것은, 확실히 페트루스에게는 개념 규정의 불명확성과

용어상의 혼란은 있으나 그러한 것들을 ''이단적''이라고 고발하는 것은

오히려 고발자측의 이해의 부족과 악의를 나타내는 것이며, 중상의 의도가 빤하다는 것이다.

5) 대 이교도 대전

토마스 자신은 이 책의 제 1권의 제 1장에서,

지혜있는 이의 직무는 최고의 의미에서 진리인 신적 진리에 관해 숙고하고 진술하는 것,

그리고 진리에 대립하는 오류와 싸우는 것이라고 서술한 후, 제 2장에서 인간이 종사하는

모든 탐구 가운데 지혜의 탐구야말로 가장 완전, 고귀, 유익하고 즐거운 것이라고 하며

지혜의 탐구를 찬미한다.

이 책의 집필에 나선 것은 라이문도의 요청이었을지도 모르나

이 책 속에서 토마스는 여러가지 형이상학, 인간학, 윤리학적 문제에 관하여

다른 어떤 저작에서도 볼 수 없을 만큼 상세히 철학적 논의를 소개하고 있으며,

그것이 이 책의 매력이기도 하다. 그러나 전체로서

「대 이교도 대전」은 그리스도교의 신앙의 진리를 해명하고,

이론을 반박한다는 호교적 색채가 강한 신학적 저작이라고 보는 것이 정당할 것이다.

6) 신학대전

<구성>

제1부 거룩한 가르침, 유일한 신, 삼위 일체인 신, 창조(악의 고찰을 포함),

천사, 인간, (만물의) 통치.

제2부(제1편) 인간의 궁극 목적 및 지복, 인간적 행위, 정념, 습관과 덕, 악덕과 죄, 법, 은총.

제2부(제2편) 대신덕(신덕, 망덕, 애덕), 윤리덕(지혜, 정의, 용기, 절제), 예언, 관상적 생활과

실천적 생활, 직무와 신분.

제3부 그리스도, 성사(제 90문제, 고해 성사의 중도까지).

''신학대전''은 모두 512개의 문제를 포함하는데,

주목할 말한 것은 토마스 자신이 ''윤리적인 사항''을 논하는 부분이라 하고 있는

제 2부가 303개의 문제를 점하고 있다는 것이다.

이는 토마스가 제 3부를 예정대로 썼다고 해도,

양적으로 ''신학대전''의 절반을 차지하게 된다. 중세 고딕 대성당이

오늘날도 늘 새로운 찬미와 경이의 원천이듯이 ''신학대전''도

허다한 새로운 발견의 가능성을 감추고 있는 것으로 생각된다.

7) 아베로에스파와의 논쟁

''아베로에스파''라는 명칭은 스페인 코르도바에서 태어난

이슬람 사상가 이븐 루시드(1126∼1198)-라틴세계에서는

아베로에스(Averroes) 로서 알려져 있다-의 해석을 최상의 것으로 해서

아리스토텔레스 철학을 이해하는 데 열중했던 데서 생겨난 것이다.

토마스가 아베로에스파 내지 그들이 해석한 한에서의 아리스토텔레스 철학에 대하여

격렬하게 반대한 것은 당연하였다.

그도 그럴 것이 그들은 (1) 모든 인간에게는 단 하나의 지성밖엔 존재하지 않는다

(따라서 개개의 인간이 스스로의 행위에 대하여 책임을 지는 일은 있을 수 없다.),

(2) 의지는 필연성에 의해 지배된다, (3) 세계는 영원하다, (4) 개개의 인간의 영혼은 불멸하는 것이 아니다,

(5) 신의 섭리는 개개 인간에게는 미치지 않는다는 등 신앙의 진리와 정면에서

대립하는 명제를 철학적으로 논증된 사항-그들은 그것을 ''진리''라고는

부르지 않았지만-이라고 주장했기 때문이다.

토마스에 의하면 아베로에스는 아리스토텔레스주의자라기보다는 오히려

''아리스토텔레스 철학의 왜곡자''라 부르는 게 적합한 것이다.

8) 아우구스티노파와의 논쟁

아우구스티노파와의 논쟁 속에서 토마스는 ''세계의 영원성에 관하여''라고

제목을 붙인 논쟁적 저작을 발표하였다.

이 저작에는 "투덜거리는 이들에게"라는 부제가 붙어 있는 것이 보통인데,

실상 토마스의 논점은 미묘하기는 하나 극히 단순하며, 어떤 것이

신에 의해 창조되었다고 하는 것과,

그것이 늘 존재했다고(그 의미에서 영원하다고) 하는 것 사이에는

아무런 모순도 없다고 하는 것으로 끝나는 것이다.

토마스는 신앙과 신학을 철학의 우쭐대는 공격으로부터 방어하기 위해서는

가장 탁월한 방법으로 스스로 철학하지 않으면 안 된다고 함을

누구보다도 잘 알고 있었던 것이다.

9) 토마스의 설교

그리스도 신자에게 가장 필요한 것은 믿음입니다.

* 첫째로, 믿음으로 영혼은 하느님과 맺어지게 됩니다.

그 까닭은 믿음으로 영혼은 말하자면 하느님과 결혼하는 것이기 때문입니다.

* 둘째로, 신앙으로 우리 안에는 영원한 생명이 시작됩니다.

영원한 생명이란 다름 아닌 하느님을 아는 것이므로, 주께서는 "영원한 생명을 그들이 참되시고

오직 한 분이신 하느님 아버지를 아는 것이다"(요한 17, 3)라고 하셨기 때문입니다.

* 셋째로, 믿음은 현재의 생활을 이끌어 주기 때문입니다. 인간이 착하게 살려면

착하게 사는 데 필요한 것을 알고 있어야만 합니다.

* 넷째로, 믿음으로 우리는 유혹에 이길 수 있기 대문입니다.

히브리서(11, 33)에도 "그들은 믿음을 가지고 여러 나라를 정복했다"고 합니다.

유혹은 악마, ''세속''이나 ''육신''으로부터 오는 것입니다.

악마는 형제 자매 여러분들이 하느님을 따르지 않고 하느님을 지지하지 않도록 유혹합니다.

그리고 이것은 믿음으로 배제됩니다.

10) 저작의 중단

1273년 12월 6일, 성 니콜라오 축일은 수요일에 해당하였는데,

이 날 아침 토마스는 여느 때처럼 성 니콜라오 성당에서 미사를 봉헌하였다.

그러나 미사 도중 "이상한 변화를 느끼고"(카푸아의 바르톨로메오의 증언),

미사 후 토마스는 쓰는 것도 구술하는 것도 일체 그만두고 말았다.

제 90문제 제 4항으로 영영 붓을 놓아 버린 것이다.

토마스는 동료 레지날도의 "예의를 망각한 많은 힐책에" 대해,

자신이 살아 있는 동안은 결코 입 밖에 내지 말 것을 서약 시킨 후에,

"내가 보고, 내게 계시된 사항에 비하면 내가 쓴 것은

모두가 나에게는 지푸라기처럼 보인단 말이네"하고 답하였다는 것이다

. "지푸라기"-그것은 성서의 자구적인 의미를 가리키는 데 쓰였다고 한다-라는 말은

확실히 하느님의 신비를 탐구해 마지않는 인간의 숙명을 나타내고 있는 것으로 생각된다.

그러나 이 탐구 노력이 그 궁극의 갚음(즉 신비의 직시)을 얻었을 때,

신비에로 이끌었던 말(그 때까지 탐구에 의해 생명과 힘이 불어넣어진 말)이

힘 없는 것이고 한낱 말에 불과하며, 지푸라기임을 알게 되는 것이다.

3. 결 론

토마스의 장례는 수도원 대성당에서 치러졌으며,

테라치나의 주교, 베네딕토회·도미니코회·프란치스코회의 수도자들,

그리고 캄파냐 지방의 많은 영주들이 참석하였다. 대성당 중앙 제단 곁에

토마스의 유해가 매장된 후, 레지날도 수사는 주위의 권유로 추도 설교를 하였다.

"토마스에게 성인칭호를"이라는 운동이 정식으로 시작된 것은 1294년,

도미니코회의 시칠리아 관구가 로마 관구로부터 독립한 해이며,

제 1차 증인조사는 1319년 7월 21일부터 9월 18일까지 나폴리의 대주교관에서,

제 2차는 1322년 11월 10일부터 20일까지 포사노바의 시토회 수도원에서 있었다.

이른바 ''악마의 대리인''이 제출한 시성 반대의 논거는 토마스가

생전에 행한 기적 수가 적다는 점이었는데,

교황 요한 22세는 "토마스는 그가 교수로서 해결한 문제의 수만큼 기적을 행한 것이다."라고 말해

이 반대론을 물리쳤다고 한다. 이와 같이 시성을 위한 절차가 모두 끝나,

토마스가 교회의 성인이라고 공식으로 선언된 것은 1322년 7월 18일

아비뇽의 노트르담 데 돔 교회에서였다.

오늘날 우리 생각에 결정적인 영향을 주고 있는 존재관과 인식관은

중세 스콜라 학의 다양한 입장 가운데 하나에서 유래하는 것이며,

더욱이 그러한 입장이 근대, 현대 사상으로 받아들여짐에 있어서,

그 이전의 오랜 지적·정신적 전통을 뛰어난 방법으로 종합한 토마스의 사상은

거의 완전히 망각되었다.

그리고 이제 이와 같은 실수에서 출발한 근대 사상의 답보 상태에 직면하여,

또 하나의 선택지로서의 토마스 사상에 눈길을 돌리는 데는

뭔가 의미가 있다고 할 수 있지 아니한가?

설교자회의 영성. 도미니코회의 독특한 생활

그리스도를 따름으로써 하느님과 이웃에 대한 사랑에 있어서 완성을 이루기 위하여,

우리는 자신을 수도회에 일치시키는 선서를 통하여 우리 자신을 하느님께 온전히 축성하며,

특히 새로운 방식으로 자신을 보편 교회에 바치며 하느님 말씀의

완전한 복음화를 위하여 온전히 바치는 것이다. (근본 회헌 § III)

사도들의 사명의 협력자들인 우리는 성 도미니코가 생각했던 생활 방식을 따라,

사도들의 생활을 본받아 공동 생활에서 한마음을 이루고,

복음적 권고[순명, 정결과 청빈]의 선서에 충실하며,

전례의 공동적 참여, 기본적으로 성체성사와 성무일도,

기도[묵상, 묵주기도와 천주의 모친이신 동정녀께 대한 신심 등]와 금욕에 열성을 가지고,

진리를 근면하게 공부하며, 꾸준히 규율을 준수

[봉쇄, 침묵, 수도복 착용, 참회 고행으로 하는 일 등]한다.

이 요소들은 서로 긴밀히 결합되어 있으며,

서로 균형을 이루며 조화되고 서로를 풍요롭게 하여,

그 총체가 우리 수도회의 고유한 생활을 이루는 것이다.

즉 가장 완전한 사도생활은 풍부한 묵상에서부터 설교와 가르침이 나오는 것이어야 한다.

(근본 회헌 § IV)

그러므로 우리 형제 토마스 아퀴나스는 도미니코회의 카리스마를 "관상하고

관상한 것을 전한다"로 요약하였는데,

이것은 우리의 소중한 모토가 되었다.

-(천주교설교자회.도미니코수도회홈에서)-

빛과 인도를 구하는 기도문

형언할 수 없는 창조주 하느님,

당신께서는 넘치는 지혜로

천사의 세 품을 만드셨고,

하늘의 놀라운 질서를 마련하셨으며,

우주 만물을 각자의 품위대로 배치하셨나이다.

당신께서는 빛과 지혜의 원천이시고

모든 것의 시작이라 불리십니다.

당신의 찬란한 빛으로

저의 지성의 어둠을 밝히시어

타고난 죄와 무지의 두 암흑을 몰아내 주소서.

당신께서는

어린이들의 입에서도 찬양을 자아내시니,

제 혀가 당신의 지혜를 말하고,

제 입술이 당신 축복의 은총을 쏟아내게 하소서.

이해의 명석함을,

보유할 수 있는 역량을,

배움의 방법과 수월함을,

해석에서는 정확함을,

말을 할 때는 충만한 은총을 주소서.

당신 영의 감도로 시작하게 하시고,

도중에 저의 발걸음을 인도하시며,

마칠 때 완성하게 하소서.

이 모든 것을

주님이시고 사람이시며,

영원히 살아계시고 다스리시는

천주 성자 우리 주 예수 그리스도를

통하여 비나이다. 아멘.

-성 토마스 아퀴나스의 기도-

빛과 인도를 구하는 성 토마스의 기도문에서

빛과 지혜의 근원이신 하느님,

당신의 밝은 빛으로

저의 어두움을 비추시어

제가 지닌 죄와 무지를

없이 하소서.

말할 때는 풍부함을,

해석할 땐 정확함을,

배움은 수월한 방법을,

잊지 않는 능력으로

뛰어난 이해력을 주소서.

저의 모든 시작이

당신의 영으로 있게 하시고

모든 과정의 발걸음을 인도하시어

완전한 마침을 허락하여 주소서.

우리 주 그리스도를 통하여 비나이다.

아멘.

-설교자회 로사리오 성모 수도원 (수련소)-

성 토마스의 성체 찬미가

○ 엎디어 절하나이다.

눈으로 보아 알 수 없는 하느님,

두 가지 형상 안에 분명히 계시오나

우러러 뵈올수록 전혀 알 길 없삽기에

제 마음은 오직 믿을 뿐이옵니다.

● 보고 맛보고 만져봐도 알 길 없고

다만 들음으로써 믿음 든든해지오니

믿나이다. 천주 성자 말씀하신 모든 것을.

주님의 말씀보다 더 참된 진리 없나이다.

○ 십자가 위에서는 신성을 감추시고

여기서는 인성마저 아니 보이시나

저는 신성, 인성을 둘 다 믿어 고백하며

뉘우치던 저 강도의 기도 올리나이다.

● 토마스처럼 그 상처를 보지는 못하여도

저의 하느님이심을 믿어 의심 않사오니

언제나 주님을 더욱더 믿고

바라고 사랑하게 하소서.

○ 주님의 죽음을 기념하는 성사여,

사람에게 생명 주는 살아있는 빵이여,

제 영혼 당신으로 살아가고

언제나 그 단맛을 느끼게 하소서.

● 사랑 길은 펠리칸, 주 예수님,

더러운 저, 당신 피로 씻어주소서.

그 한 방울만으로도 온 세상을

모든 죄악에서 구해 내시리이다.

○ 예수님, 지금은 가려져 계시오나

이렇듯 애타게 간구하오니

언젠가 드러내실 주님 얼굴 마주 뵙고

주님 영광 바라보며 기뻐하게 하소서.

◎ 아멘.

Devoutly I Adore Thee (Adoro te devote)

O Godhead hid, devoutly I adore Thee,

Who truly art within the forms before me;

To Thee my heart I bow with bended knee,

As failing quite in contemplating Thee.

Sight, touch, and taste in Thee are each deceived;

The ear alone most safely is believed:

I believe all the Son of God has spoken,

Than Truth’s own word there is no truer token.

God only on the Cross lay hid from view;

But here lies hid at once the Manhood too;

And I, in both professing my belief,

Make the same prayer as the repentant thief.

Thy wounds, as Thomas saw, I do not see;

Yet Thee confess my Lord and God to be:

Make me believe Thee ever more and more;

In Thee my hope, in Thee my love to store.

O thou Memorial of our Lord’s own dying!

O Bread that living art and vivifying!

Make ever Thou my soul on Thee to live;

Ever a taste of Heavenly sweetness give.

O loving Pelican! O Jesu, Lord!

Unclean I am, but cleanse me in Thy Blood;

Of which a single drop, for sinners spilt,

Is ransom for a world’s entire guilt.

Jesu! Whom for the present veil’d I see,

What I so thirst for, O vouchsafe to me:

That I may see Thy countenance unfolding,

And may be blest Thy glory in beholding. Amen.

-Saint Thomas Aquinas,( translated by E. Caswall)

Tantum Ergo Sacramentum

Down in adoration falling,

Lo! The Sacred Host we hail.

Lo! o’er ancient forms departing,

Newer rites of Grace prevail:

Faith for all defects supplying,

Where the feeble senses fail.

To The Everlasting Father

And The Son Who reigns on high,

With The Spirit blessed proceeding

Forth, from Each eternally,

Be salvation, honor, blessing,

Might and endless majesty. Amen.

1월 28일

성 베드로 놀라스코

1월 28일

성 베드로 놀라스코

St. Pedro Nolascus

Saint Peter Nolasco

1182 at Mas-des-Saintes-Puelles, near Castelnaudary, Languedoc, France

- 25 December 1258

Canonized: 30 September 1628 by Pope Urban VIII

Founder : Order of Our Lady of Mercy

프랑스의 귀족 가문 태생으로서, 15세 때에 부친과 사별하면서 막대한 유산을 상속받았다.

그 후 그는 바르셀로나로 가서 막대한 그의 재산들을

무어인들에게 잡힌 크리스챤 포로 석방 대속금으로 사용하였다.

그러던 중에 그는 어떤 환시를 보고, 그 지시에 따라 크리스챤 노예 해방을 위한 수도회 창설을 결정하였다.

그는 성 페냐포르트의 라이몬드의 도움으로

"속량의 성모회" (Order of Our Lady of Mercy.메르세다리오회)를 창설한 것이다.

이 수도회는 아라곤의 왕 야고보의 지지와 더불어, 1235년에는 그리고리오 9세로부터 승인을 받았다.

이 회원들은 노예 석방을 위한 일은 무엇이든 서슴치 않았다.

그런 과감한 행동을 하던 베드로도 한때 포로생활을 하였는데 1628년에 시성되었다.

-(성바오로수도회홈에서)-

프랑스의 귀족 가문 태생으로서, 15세 때에 부친과 사별하면서 막대한 유산을 상속받았다.

그 후 그는 바르셀로나로 가서 막대한 그의 재산들을

무어인들에게 잡힌 크리스챤 포로 석방 대속금으로 사용하였다.

그러던 중에 그는 어떤 환시를 보고, 그 지시에 따라 크리스챤 노예 해방을 위한 수도회 창설을 결정하였다.

그는 성 페냐포르트의 라이몬드의 도움으로

"속량의 성모회" (Order of Our Lady of Mercy.메르세다리오회)를 창설한 것이다.

이 수도회는 아라곤의 왕 야고보의 지지와 더불어, 1235년에는 그리고리오 9세로부터 승인을 받았다.

이 회원들은 노예 석방을 위한 일은 무엇이든 서슴치 않았다.

그런 과감한 행동을 하던 베드로도 한때 포로생활을 하였는데 1628년에 시성되었다.

-(성바오로수도회홈에서)-

페냐포르트의 성 라이문도 사제

1월 7일.

페냐포르트의 성 라이문도 사제

1월 7일.

St. Raymond of Penyafort

San Raimondo de Penafort Sacerdote

1175 at Penafort, Catalonia, Spain

- 6 January 1275 at Barcelona, Spain

Canonized:29 April 1601 by Pope Clement VIII

스페인 카탈로니아의 페냐포르트 태생인 라이문도는 1222년에 도미니칸이 되었는데,

이때는 이미 바르셀로나와 볼로냐에서 학문을 연구하고 또 설교한 경험이 풍부하였다.

1230년, 그는 로마로 초빙되었는데, 여기서 그는 교황청의 회의와 칙서 등을 소장하는 업무를 맡았고,

이것의 결과로 "숨마까수움" (Summa Casuum)이 발간되었다.

1236년, 스페인으로 돌아 온 라이문도는 2년 동안 총장직을 역임한 뒤,

모슬렘과 유대인의 개종을 위하여 헌신 노력하였다.

이 즈음에 그는 성 토마스 아퀴나스를 격려하여

"숨마 꼰뜨라 젠띨레스" (Summa Contra Gentiles)를 쓰게 하였으며,

아라비아어와 히브리어를 가르치는 학교를 세웠다.

또한 그는 성 베드로 놀라스꼬와 함께 "메르체다리오회"의 창설에도 중요한 역할을 하였다.

그는 100살 가까이 살았다고 한다.(인창동성당게시판1556번)

* 성 베드로 놀라스코의 축일과 성 토마스 아퀴나스(게시판1590번) 축일은 1월28일로 같다.

회교를 신봉하는 사라센들이 7세기 중엽부터 사방을 침략하고 8세기초에는 스페인까지 점령해

코르도바에 서울을 두고 대단한 세력을 부린 것은 서양사에서 우리가 읽어 이미 아는 일이다.

이때 가장 비참한 이들은 정복당한 스페인 인들과 그리스도교 신자들이었는데,

포악한 사라센의 노예로 학대받으며 죽음보다 더한 고통을 받으면서도

자유를 빼앗긴 약자로서는 도저히 어찌할 수가 없었다.

그 뒤 10세기 부터 12세기에 걸쳐서 그리스도교 나라들은 총 궐기해

사라센들을 격퇴시키고 이들을 남방으로 쫓아냈다.

그러나 포로가 된 그리스도교 신자들의 비참한 운명에는 몇 분을 보내셨으니,

지금 여기에서 말하려하는 성 베드로 놀라스코도 그 중의 한 사람이었다.

회교를 신봉하는 사라센들이 7세기 중엽부터 사방을 침략하고 8세기초에는 스페인까지 점령해

코르도바에 서울을 두고 대단한 세력을 부린 것은 서양사에서 우리가 읽어 이미 아는 일이다.

이때 가장 비참한 이들은 정복당한 스페인 인들과 그리스도교 신자들이었는데,

포악한 사라센의 노예로 학대받으며 죽음보다 더한 고통을 받으면서도

자유를 빼앗긴 약자로서는 도저히 어찌할 수가 없었다.

그 뒤 10세기 부터 12세기에 걸쳐서 그리스도교 나라들은 총 궐기해

사라센들을 격퇴시키고 이들을 남방으로 쫓아냈다.

그러나 포로가 된 그리스도교 신자들의 비참한 운명에는 몇 분을 보내셨으니,

지금 여기에서 말하려하는 성 베드로 놀라스코도 그 중의 한 사람이었다.

메르세데의 성모 마리아(Beata Vergine Maria della Mercede)

축일:9월24일.게시판1381번.

그는 1182년 프랑스 남쪽의 루마 쌩 프에르라는 읍에서 태어났다.

부친은 기사(騎士)였으므로 그도 어려서부터 검술(劍術)이나 창술(槍術)을 배웠고,

학문은 베르나르도 수도원에서 배웠기 때문에 자연히 수사들로부터 좋은 감화를 받고

신심생활에 힘쓰는 바가 있었다.

15세때에 부친과 사별하면서 막대한 유산을 상속받은 그는 같은 기사가 될 바에야

예수 그리스도의 기사가 되려고 결심하고,

그 당시 반란을 일으킨 알비파 이단 토벌(討伐)의 십자군, 몽포르의 시몬 공작(公爵)의 부하로서 종군했는데

공작은 그의 우수한 재주를 알게되어 자기가 아라곤 왕으로부터 의탁받은 왕자의 교육을

베드로에게 의탁하게되었다.

그 뒤부터 왕자와 베드로 사이에는 절친한 교제가 시작되어, 뒷날 왕자가 야고보 1세라는 이름으로

왕위에 오른 때에도 그는 가끔 왕궁에 출입하며 왕이 사치하고 호화스러운 생활을 하는 것을 보고

하느님의 뜻과 백성의 사정에 소홀히 하지 않도록 훈계했다고 한다.

베드로가 사라센의 노에가 되어 있는 그리스도교 신자들의 비참한 상태를 알게 된 것은 이때였다.

그는 측은한 마음으로 그들을 구제하려고 결심하고,

그 일을 위해서는 자기의 재산은 물론 생명까지도 바치기를 사양치 않기로 결심했다.

그 뿐 아니라 베드로는 확실히 그 일에 관해 하늘로부터 명령을 받았다.

1218년 8월 1일, 성모께서 그에게 발현하시어

회교도의 노예가 된 그리스도교를 구출하는 수도원을 창설하라고 분부하셨다.

메르세데의 성모 마리아(Beata Vergine Maria della Mercede)

축일:9월24일.게시판1381번.

그는 1182년 프랑스 남쪽의 루마 쌩 프에르라는 읍에서 태어났다.

부친은 기사(騎士)였으므로 그도 어려서부터 검술(劍術)이나 창술(槍術)을 배웠고,

학문은 베르나르도 수도원에서 배웠기 때문에 자연히 수사들로부터 좋은 감화를 받고

신심생활에 힘쓰는 바가 있었다.

15세때에 부친과 사별하면서 막대한 유산을 상속받은 그는 같은 기사가 될 바에야

예수 그리스도의 기사가 되려고 결심하고,

그 당시 반란을 일으킨 알비파 이단 토벌(討伐)의 십자군, 몽포르의 시몬 공작(公爵)의 부하로서 종군했는데

공작은 그의 우수한 재주를 알게되어 자기가 아라곤 왕으로부터 의탁받은 왕자의 교육을

베드로에게 의탁하게되었다.

그 뒤부터 왕자와 베드로 사이에는 절친한 교제가 시작되어, 뒷날 왕자가 야고보 1세라는 이름으로

왕위에 오른 때에도 그는 가끔 왕궁에 출입하며 왕이 사치하고 호화스러운 생활을 하는 것을 보고

하느님의 뜻과 백성의 사정에 소홀히 하지 않도록 훈계했다고 한다.

베드로가 사라센의 노에가 되어 있는 그리스도교 신자들의 비참한 상태를 알게 된 것은 이때였다.

그는 측은한 마음으로 그들을 구제하려고 결심하고,

그 일을 위해서는 자기의 재산은 물론 생명까지도 바치기를 사양치 않기로 결심했다.

그 뿐 아니라 베드로는 확실히 그 일에 관해 하늘로부터 명령을 받았다.

1218년 8월 1일, 성모께서 그에게 발현하시어

회교도의 노예가 된 그리스도교를 구출하는 수도원을 창설하라고 분부하셨다.

다음 날 그가 야고보 왕에게 가서 그 사실을 말하니 왕도 똑같이 그러한 성모의 명령을 받았다고 했다.

또한 조금전 부터 페냐포르트의 라이문도라는 성인도

왕에게 초대를 받아 아라곤에 와 있었는데 그분도 성모 마리아로 부터 같은 말씀을 받았다고 한다.

일이 이렇게 된 세 사람은 대단히 놀라며 바르셀로나의 주교 베렌가리오를 방문해 자세한 말씀을 여쭙고,

8월 15일을 기해 ’메르세데의 성모 마리아회’라는 새 수도원을 창립했다.

이보다 벌써 20년 전에 바르셀로나에서 기사 여러명이 역시 같은 목적을 위해 한 신심회를 세운 일이 있었는데

베드로 등은 그 회의 규율을 기초로 새로운 회칙을 작성하고 즉각 13인의 동료들을 얻을 수가 있었다.

이 수도원이 교황 그레고리오 9세의 인가를 얻은 해는 1235년이었다.

1212년 사라센들은 유명한 톨로사의 격전에서 패배해

거의 스페인에서 소탕 당하고 겨우 남쪽에 있는 그라나다를 지키고 있을 뿐이었다.

베드로는 수도원 창립 후 즉시 그 지방에 가서

불쌍한 노예 400명을 위해 대금을 내고 그들을 자유의 몸으로 풀어 주었다.

다음 날 그가 야고보 왕에게 가서 그 사실을 말하니 왕도 똑같이 그러한 성모의 명령을 받았다고 했다.

또한 조금전 부터 페냐포르트의 라이문도라는 성인도

왕에게 초대를 받아 아라곤에 와 있었는데 그분도 성모 마리아로 부터 같은 말씀을 받았다고 한다.

일이 이렇게 된 세 사람은 대단히 놀라며 바르셀로나의 주교 베렌가리오를 방문해 자세한 말씀을 여쭙고,

8월 15일을 기해 ’메르세데의 성모 마리아회’라는 새 수도원을 창립했다.

이보다 벌써 20년 전에 바르셀로나에서 기사 여러명이 역시 같은 목적을 위해 한 신심회를 세운 일이 있었는데

베드로 등은 그 회의 규율을 기초로 새로운 회칙을 작성하고 즉각 13인의 동료들을 얻을 수가 있었다.

이 수도원이 교황 그레고리오 9세의 인가를 얻은 해는 1235년이었다.

1212년 사라센들은 유명한 톨로사의 격전에서 패배해

거의 스페인에서 소탕 당하고 겨우 남쪽에 있는 그라나다를 지키고 있을 뿐이었다.

베드로는 수도원 창립 후 즉시 그 지방에 가서

불쌍한 노예 400명을 위해 대금을 내고 그들을 자유의 몸으로 풀어 주었다.

Order of Our Lady of Mercy

그는 또한 "노예인 신자들에게 자유를 줘야 할 때,

만일 필요하다면 자신을 인질(人質)로 바칠 각오를 가져야 한다."라는

회칙의 제4서원에 따라 북부 아프리카에서 노예를 대신해 쇠사슬에 결박되어 투옥 당한 일도 있었다.

그때 사라센들은 그를 죽이려고 돛대도 키도 없는 작은 배에 태워 바다로 띄워 보냈다.

그러나 그는 다행히 하느님의 도우심으로 무사히 스페인의 발렌시아에 도착할 수가 있었다.

베드로는 그러한 고난과 피로와 노령으로 매우 몸이 허약해져서

수도원 총장직을 후임자에게 넘기고 수년간의 여생을 오로지 하느님께 대한 봉사와 보속으로 지냈다.

이와같이 세상에서 많은 공적을 세운 성인은 1256년,

마침 성탄절 밤에 세상을 떠나 천국에 들어가 영원한 행복을 누리게 되었다.

그는 1628년에 시성되었다.-(대구대교구홈에서)-

Order of Our Lady of Mercy

그는 또한 "노예인 신자들에게 자유를 줘야 할 때,

만일 필요하다면 자신을 인질(人質)로 바칠 각오를 가져야 한다."라는

회칙의 제4서원에 따라 북부 아프리카에서 노예를 대신해 쇠사슬에 결박되어 투옥 당한 일도 있었다.

그때 사라센들은 그를 죽이려고 돛대도 키도 없는 작은 배에 태워 바다로 띄워 보냈다.

그러나 그는 다행히 하느님의 도우심으로 무사히 스페인의 발렌시아에 도착할 수가 있었다.

베드로는 그러한 고난과 피로와 노령으로 매우 몸이 허약해져서

수도원 총장직을 후임자에게 넘기고 수년간의 여생을 오로지 하느님께 대한 봉사와 보속으로 지냈다.

이와같이 세상에서 많은 공적을 세운 성인은 1256년,

마침 성탄절 밤에 세상을 떠나 천국에 들어가 영원한 행복을 누리게 되었다.

그는 1628년에 시성되었다.-(대구대교구홈에서)-