성 모세 예언자

San Mosè Profeta

St.Moses

Mosè = salvato dalle acque, dall'ebraico

◆ 모세 ◆ 라틴어 Moses 영어 Moses 히브리어 Moseh

모세에 대해 우리가 확인할 수 있는 자료는 성서에 나오는 이야기뿐이다.

나아가 성서는 모세의 전기를 기록하려는 의도에서 씌어진 것이 아니라 모세를 통해

하느님이 자신의 뜻을 펴려는 사실을 기록하려는 의도에서 씌어진 것이기 때문에

모세의 역사적 인물상을 그리기는 상당히 어렵다.

그러나 모세는 이스라엘의 역사에서 가장 중요한 위치를 차지하는 인물이다.

이집트 땅에서 고통을 당하는 히브리인을 해방시켜, 약속의 땅 가나안으로 인도했고,

시나이산에서 하느님으로부터 받은 계약을 기초로 구약시대의 이스라엘 종교를 확립하였다.

구약에서 모세에 대해 기술하고 있는 곳은 출애굽기에서 신명기까지 4권의 성서다.

성서를 통해 우리가 관심을 갖는 것은 모세가 어떤 인물인가라는 사실보다

모세가 무슨 역할 수행했느냐에 있다.

① 모세는 이집트에서 고통받는 히브리인들을 해방시키는

하느님의 구원사업에서 대리자적 역할을 수행하였다.

② 모세는 이스라엘 민족의 유일신교 확립에 기여하였다.

모세는 시나이산에서 하느님과 계약을 통해 이스라엘의 신은

야훼 하느님 한 분뿐임을 선포하였다.

③ 이를 통해 모든 부족을 하나로 결속시켜 민족공동체 형성에 기여하였다.

신명기를 비롯한 4권의 성서는 이스라엘 공동체의 유지에 관한 광대한 법전이다.

십계명, 율법, 제도 등은 모세를 통해 드러내 보이신 하느님의 구원사업을

기억하게 하는 것임과 동시에 하느님이 바라시는 바의 공동체 생활에 필요한

생활규범이었다는 사실에 대체로 동의하고 있다.

그러므로 이스라엘 민족은 모세를 기억함으로써 이집트의

노예살이에서 해방시킨 하느님의 구원사업을 기억하며,

그 일에 동참하게 되며, 현세적 고통과 환난을 극복할 힘을 갖게 된다.

신약성서에서 모세는 낡은 종교를 대표하며, 그의 계약과 율법이 종종 대비되긴 하지만,

그리스도에 의해서 모세율법이 폐지된 것이 아니라 성취되었다는 것이

신약의 정신이다(마태 5:18). 그리고 신약의 이러한 정신은 민족종교로서의

유태교에서 세계종교로서의 그리스도교로 이행과 완성을 보여 주는 것이기도 하다.

(가톨릭대사전에서)

성 모세(Moyses)는 출애급 당시 이스라엘 백성의

지도자요 예언자이자 율법의 중개자였다.

그의 절대적인 권위는 구약과 신약성서 시대는 물론 오늘날가지

이스라엘의 율법이 ‘모세법’이라고 불리는 전통이 철저히 지켜지는 데서도 드러난다.

구약성서의 모든 신학이 흘러나오는 가장 중요한 원천이 ‘출애급 사건’과 ‘

시나이 산 계약’이라고 한다면,

야훼 하느님이 모세를 선택하여 이 해방 사건과 계약의 중개자로 삼은 것은 바로

이스라엘 안에서 모세가 가지는 절대적인 권위의 근거가 된다.

출생에서부터 특별한 일화를 남기고 있는 모세는,

비록 모세오경 외의 구약성서에서 그 이름이 자주 언급되지는 않지만

율법 중심의 이스라엘 사회에서 계약과 율법의 중개자로서의

그 독보적인 권위는 확고하다.

출애굽기 1장에 의하면 모세는 불어나는 이스라엘 백성을 보고

위협을 느낀 이집트의 왕 파라오가 이스라엘 백성이 낳은 자식 가운데

사내아이를 모두 죽이도록 명령한 시대에 태어났다.

그는 레위 지파에 속한 아므람과 요게벳 사이에서 태어났고,

그의 누이는 미리암이었으며 형제로는 아론이 있었다

(출애 2,1; 6.16-20; 7,7; 민수 26,59; 1역대 23,12-14).

모세의 부모는 파라오의 눈을 피해 석 달 동안 기르다가 더 이상 숨기가 어려워지자

왕골 상자에 아기를 넣고 강물에 띄웠다. 파라오의 딸인 공주가

그 상자를 발견하고 아이를 안아 들자, 이를 지켜보던 아기의 누이(미리암)는

아기의 친어머니를 유모로 소개하여 아기는 다시 어머니의 품에서 자라다가

파라오의 딸에게로 보내졌다.

모세는 공주의 양자로서 이집트 궁중 안에서 성장하였다.

청년이 된 모세는 어느 날 이집트인이 한 히브리인을 때리는 것을 보고

그 이집트인을 쳐 죽여 몰래 모래 속에 묻어 버리지만,

이 일이 탄로난 것을 알고는 광야로 도망을 갔다.

모세는 미디안 광야에서 시뽀라라는 여인과 결혼하고

장인 르우엘(혹은 이드로라고도 함, 출애 2,18; 3,1; 4,18; 18,1)의 집안에서

양 떼를 치는 목자 생활을 하다가 하느님의 부르심을 받았다.

불꽃이 이는 가운데에도 타지 않는 떨기 가운데 신비로이 나타나신 야훼 하느님은

이스라엘 백성이 극심한 노역에 울부짖는 소리를 들으셨고,

또 아브라함, 이사악, 야곱과 맺은 계약을 기억하신다는 말씀을 하시면서,

모세에게 이집트의 손에서 이스라엘을 구해 당신이 약속하신 땅

즉 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 데려갈 것을 명하셨다.

(출애 3,1-12).

야훼 하느님의 사명을 받고 파견된 모세는 이집트의 왕

파라오에게 가서 이스라엘 백성을 내보내 야훼를 섬길 수 있도록 해달라는 말을 전하지만,

파라오는 오히려 이스라엘 백성에게 노역을 더욱 심하게 부과하여

모세는 같은 민족들로부터 원성을 듣게 되었다.

모세는 파라오의 고집을 꺾기 위해 야훼의 말씀에 따라

이집트 땅에 열 가지 재앙을 선포하였다.

결국 열 번째 재앙에 파라는 굴복하여 이스라엘 백성을 내보내 주었다.

모세는 백성을 이끌고 이집트를 탈출해 나오지만 곧 이집트 군대의 추격을 받았다.

이 때 갈대 바다가 갈라져 이스라엘 백성이 걸어서 바다를 건너고,

뒤쫓던 이집트 군대는 갈라진 바다 한가운데에서 다시 합쳐지는 물에 휩쓸려

몰살하는 사건이 일어났다.

성서에 따르면 이스라엘 백성은 출애급을 한 지 석 달째 되는 초하룻날

시나이 광야에 이르게 되었다(출애 19,1). 야훼 하느님은 모세를 산 위로 부르시고

그를 중개자로 삼아 이스라엘 백성을 당신 백성으로 삼아 계약을 맺으셨는데,

여기에서 모세의 특별한 위치가 분명히 드러났다.

모세는 산을 오르내리며 하느님의 말씀을 백성에게 전해 주었다.

모세가 백성 앞에 내놓은 하느님의 말씀은 곧

계약의 말씀으로서 주된 내용은 십계명이었다.

모세가 하느님의 이 모든 말씀과 법규들을 백성에게 전하자

이스라엘의 온 백성은 환호하며 야훼 하느님의 말씀을

충실히 따라 살 것을 서약하고, 모세는 하느님과 백성 사이에 맺어지는

계약의 제사를 드렸다(출애 24장). 이로써 야훼는 이스라엘의 하느님이 되시고,

이스라엘은 야훼 하느님의 백성이 된 것이다.

출애급의 해방 사건을 맞은 이스라엘 백성은

약속의 땅에 이르기까지 40년을 광야에서 보냈다.

이스라엘 백성이 이집트를 떠나 가나안 땅을 향해 여행을 시작할 때,

광야에서 제일 먼저 부딪힌 문제는 먹을 것과 마실 것이 없다는 것이었다.

그들은 모세에게 굶겨 죽이려고 이집트 땅에서 데려 내왔느냐는 식으로 대들고,

모세는 백성의 불평을 야훼께 아뢰어 만나와 메추라기와 물을 얻었다(출애 15,22-17,7).

모세는 이스라엘 백성을 이끌고 광야생활을 하면서

단지 하느님의 말씀을 전하는 수동적인 위치에만 있지 않고,

하느님의 법이 곧 삶의 길임을 백성에게 가르치고,

혹 그들이 하느님의 길을 벗어날 때에는 맹렬히 비난을 하면서도

백성을 향한 하느님의 분노를 풀어드리기 위한

기도를 끊임없이 드렸다.

이렇게 모세는 야훼 하느님의 부르심을 받아

이스라엘 백성을 이집트의 노예 생활에서 해방시켜

젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅 가나안으로 인도하면서 시나이 산에서

계약을 통해 이스라엘 백성을 하느님의 백성으로 새로이 탄생하게 하는 중개자가 되었고,

40년의 광야생활에서 한편으로는 하느님 백성의 종교적이며

정치적인 지도자로서 백성에게 하느님의 길을 가르치고

그들의 모함과 질시를 받으면서도 그들의 죄를 일깨우고

하느님께 중재의 기도를 드려야 했고, 다른 한편으로 광야의 여정에서 만나는

이민족과의 전투에서는 군사 지도자로서

백성을 지휘하여 앞길을 터가야 했다.

40년 광야의 여정이 끝나고 예리고 맞은편

느보 산의 비스가 봉우리 위에서 야훼는 모세에게 요르단 강 건너편에 자리한

약속의 땅을 보여주셨다.

이때 모세의 나이는 120세였다.

그러나 모세는 그 강을 건너지 못하리라는 하느님의 말씀을 들었다.

이때 출애급을 몸으로 경험한 세대는 이미 광야에서 다 죽고

그 이후에 태어난 사람들만이 남아 있었으니, 모세를 포함한 출애급 세대에게

허락된 몫은 자신들이 아닌 그 후손들로 하여금 약속의 땅의 풍요함을

누리도록 길을 열어주는 것이었다고 할 것이다.

모세가 어디에 묻혔는지는 알려져 있지 않으며(신명 34장),

그로 인해 그의 무덤은 전례적인 장소가 되지 못하였다.

하지만 모세는 고별사를 통해 이스라엘 민족을 가르치고(신명 32장),

축복 예언(신명 33장)을 하는 부분은 모세에 관한 성서 내용 중

아름다운 에필로그를 이루고 있다. 모세오경을 끝맺는 부분에서 이루어지는

모세에 대한 찬사는 모세의 업적을 배경으로 하고 있다.

참고자료

정진석 추기경 저, 모세(상) - 민족 해방의 영도자, 서울(가톨릭출판사), 2005년.

정진석 추기경 저, 모세(중) - 율법의 제정자, 서울(가톨릭출판사), 2006년.

정진석 추기경 저, 모세(하) - 민족 공동체의 창설자, 서울(가톨릭출판사), 2006년.

한국가톨릭대사전편찬위원회 편, 한국가톨릭대사전 제4권 - '모세',

서울(한국교회사연구소), 1997년, 2680-2685쪽

(가톨릭홈에서)

◆ 모세 오경 ◆ 한자 ∼五經 라틴어 Pentateuchus

1. 이름 : 오경이란 그리스어로 (he) pentatemchos(biblos),

이에 따른 라틴어 pentateuchus를 번역한 것이다.

어원을 정확히 밝히면 pente(=5)와 teuchos(=그릇, 항아리)의 합성어로

사실은 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 각각 5개의 두루말이로 나누어서

5개의 항아리 같은 데에 보존하였다는 데에서 pentateuchus란 명칭이 유래한다.

모세가 앞에 붙어 모세오경이라고 일컫게 된 것은

그가 오경의 저자라고 믿은 데에 기인한다(여호 8:31, 23:6, 2열왕 14:6 등 참고).

그러나 구약 자체는 어떤 종류의 법이나(출애 24:4, 34:7 이하 참고)

(신명 31:9 · 22이하 참고) 등 일부에 국한하여 모세가 썼다고 할 뿐,

한 번도 오경이 모세의 작품이라고 기록하지 않았다.

다만 기원후 1세기 알렉산드리아의 필로나 플라비우스 요셉,

그리고 신약(마르코 12:26, 요한 1:17, 사도 13:38) 그리스도 교회는

모세오경이 모세가 기록한 것으로 전할뿐이다.

‘5경’이란 단어의 구성을 본따서 4경(Tetrateuchus)이나

6경(Hexateuchus)이란 표현을 쓰는 경우가 있는데

이것은 모세오경의 생성과정과 범위를 문학적 측면에서 연구하는 도중에 생긴,

창세기부터 민수기까지의 4책 또는 창세기부터

여호수아까지 6책을 각각 지칭한다.

유태인들은 모세오경을 간단히 Tora라고 하였다.

이것이 단순히 법으로 통용된 것은 나중의 일이고 본래는 법이라기보다

생활의 가르침과 지침을 함께 뜻하는 것이었다.

2. 내용, 구성, 특성 및 의의 : 모세오경 첫 권은 창세기([라] genesis

[그] Geneois [히] Be reshilh)[처음에], 둘째 권은 출애굽기([라] exodus [그] ezdos

[히] We elle] Shemoth)[그리고 이것들의 이름이다],

셋째 권은 레위기([라] Leviticus [그] leueitichon [히] Wajjgrea)[그리고 그는 불렀다],

넷째 권은 민수기([라] numeri

[그] Arithmoi [히] Bemidebbar)[광야에서],

그리고 다섯째 권은 신명기([라] Deuteronomium [그] euteronomion

[히] haddebarim)[이것이 말씀이다]라고 불린다. 내용을 따른 전체적

구성은 다음과 같이 일별할 수 있다.

① 원사(元史) : 창세기 1-11장

㉮ 1-3장 세상과 인류의 창조와 사람의 죄

, ㉯ 4장 카인과 아벨,

㉰ 5장 및 11:10 이하 족보

㉱ 6-9장 홍수,

㉲ 10장 세 인종,

㉳ 11:1-9 바벨탑 이야기,

② 성조들의 역사, 창세 12-50장

㉮ 12-25장 아브라함(및 롯)에 대하여,

㉯ 26장 이사악,

㉰ 27-36장, 야곱(및 에사오와 라반)에 대하여,

㉱ 37-50장 요셉과 그 형제들,

③ 이집트에서 해방, 출애 1-15장,

㉮ 1장과 5장 노예 생활, ㉯ 2장 모세의 젊었을 때,

㉰ 3-4장 및

6장, 모세의 불림,

㉱ 7-13장 재앙과 빠스카

㉲ 14-15장, 홍해 바다를 건너감,

④ 시나이산에서 계시 : 출애 19장-민수 10:10 ㉮ 출애 19장 하느님의 나타나심,

㉯ 20장 십계명, ㉰ 21-23장 계약의 책, ㉱ 24장 계약의 체결,

㉲ 25-31장 계약의 기념 장막을 세우는 것에 대한 지침,

㉳ 35-40장 그 실행, ㉴ 32장 금송아지 사건, ㉵ 경신례 법-여기에 연결되는 법으로

레위기 1-7장 제사, 8-9장 사제 축성 및 첫 제사, 10장 나답다 아히후의 잘못, 11-15장 정결에 관한 것,

16장 속죄일, 17-26장 신성법을 들 수 있다.

⑤ 광야를 통해 인도하심 ㉮ 이집트에서 시나이까지, 출애 16-18,

△ 16장 만나와 메추라기(민수기 11장 참고),

△ 17장 물을 주심과 아말렉과의 전쟁에 대하여(민수기 20장 참고),

△ 18장 모세의 장인 이트로와의 만남, ㉯ 시나이에서 모압까지, 민수 10-36장(및 신명기 31-34장),

△ 10:11 이하 떠남-결약의 궤에 대해 언급, △ 11장 백성의 불평,

△ 12장 아론과 미리암의 분노, △ 13장 이하 정탐, △ 16장 이하 코락흐. 다탄 아비람의 분노,

△ 22-24장 빌레암의 말, △ 25-36장 약속된 땅의 국경까지 감,

⑥ 신명기는 제2의 법으로 5-26장, - 특히 12-26장까지 - 독립된 위치를 차지하고 있다.

모세 오경의 특징을 들면, 우선 내용에 있어서 크게 보아 천지창조부터

모세의 죽음까지 다루어졌다는 것이다.

그러나 어떤 보고 식으로 되어 있지 않고 이야기와 법이 주종을 이루고 있음을 알 수 있다.

모세오경은 이 법이 하느님이 주신 것이고 하느님의 백성의

기본 헌법이고 하느님의 백성의 생활을 결정하는 법이라는 것을 알려준다.

따라서 이스라엘은 이 법으로 살고 이 법을 하느님의 섭리의 표현이어야 하고

또 하느님이 역사를 주도하는 가운데 그 법이 하느님으로부터 왔다는 것을 보여준다.

모세를 통하여 법이 주어졌지만 그는 또한 하느님의 역사가 나타나는 데 있어

주인공의 구실도 하였다.

그래서 법과 실생활 및 역사와 뗄 수 없는 관계에 있는데

이 역사 속에 하느님의 계획 및 섭리가 들어 있으므로 법 역시

하느님과 불가분의 관계에 있는 것이다.

모세오경은 따라서 법을 이론적 근거에 따르지 않고 독특한 이스라엘 역사로 뒷받침하려고

하므로 모세 이전의 성조들 심지어 천지창조로부터의 역사에 관심을 갖는다.

이런 이유 때문에 여러 이야기 형식의 서술이 법으로 통용되는 가르침 및

지침과 함께 섞여 있는 것이고 이것이 모세오경의 특징이다.

이 이야기들은 바로 역사적 성격을 띠면서 하느님 백성의

구성과 하느님의 법의 계시를 이해시키고 있다.

법이나 역사 서술에 있어 일정한 순서를 체계화하지는 않았다.

따라서 중복, 간과, 모순, 균열 등을 볼 수 있고 모세오경을 한 책으로 보는데

많은 어려움을 느끼게 한다.

그러나 아무리 5권으로 나뉘어져 있어도 모세오경은 하나의 책으로

전체를 파악해야 한다.

이런 시도를 오경의 특징을 근거로 해야 하는 이상, 모세오경의

내용과 지향은 전체적으로 보아 하느님 백성의 구현 및 구성,

그리고 그들에게 삶의 근거가 되는 하느님의 법의 계시를

역사적으로 제시하고 있는 것이라고 할 수 있다.

3. 모세오경 연구

① 오경의 저자에 대하여 : 이 오경을 모세가 썼다고 믿어온 지가 오래됐지만

12세기에 에즈라(Ibn Esra)라는 유태인 학자와 종교개혁 때 칼슈타트(A.B. Karlstadt),

그리고 17세기에 홉즈(T. Hobbes), 스피노자(B. Spinoza),

시몬(R. Simon) 등이 이의를 제기하였다.

모세가 오경을 썼을 까닭이 없다고 주장하는 이유가 많지만,

가장 중요한 것은 신명 34:5 이하에 나오는 모세의 죽음에 대한 기록이다.

이것은 이스라엘이 팔레스타인에 정주하고 난 후 역사를 되돌아보며 썼다는 증명이 되고,

그렇다면 모세가 미리 쓸 수가 없었다는 것이다. 이런 문제 제기로 말미암아

일일이 다 열거할 수 없는 설명 시도와 또 다른 문제 제기가 뒤따랐다.

모세가 일일이 다 썼다는 것이나 모세오경이 모세와 관계없다고 하는 것이나

다 극단적이다. 교황청 성서위원회의 해명을 따라 많은 가톨릭 학자들은

모세가 다 쓴 것이 아니고 모세로부터 오는 전승-십계명이

그 예다-을 토대로 삼아 모세오경이 씌어졌다는 뜻에서

모세를 저자로 본다.

② 모세오경의 사료에 대하여 :

오경이 모세로부터 오는 전승을 토대로 씌어지고 모순되고 반복되는 내용을 포함하고 있으므로

여러 사료가 있었다고 학자들이 일찍이 간파하게 되었다.

오경에 대한 비판은 이미 16세기에 시작되어 예수회 회원인 페레이라(B. Pereira)와

봉프레르(J. Bonfrere)는 오경 전부가 모세로부터 유래하는 것이 아니라고 하였고,

17세기에 시몬(R. Simon)도 비슷한 의견을 피력하였다. 이런 의견은

모세오경이 여러 사료(史料)를 근거로 하여 쓰여졌다는 가설을 세우는데 있어

초석 구실을 하였다.

18세기에 들어와서 즉 1711년 비테르(H.B. Witter)는 창세기 1-2장을 근거삼아,

그리고 1753년 아스트럭(J. Astruc)은 창세기 전부를 토대로 하여

하느님의 이름이 다르게 쓰이는 것에 주목하였다.

그래서 야훼가 쓰이는 구절과 엘로힘이 쓰이는 구절을 따로 모으게 되었고

이것이 문헌비판의 효시가 되었으며, 동시에 문서설([독] Urkundenhypothese

[영] The documentary Hypothesis)이 나오게 되는 계기가 되었다.

아이히 호른(J.G. Eichhorn)은 1779년에 야훼 이름이 나오는

사료와 엘로힘 이름이 사용된 사료를 뚜렷하게 구분하고

그 특징을 자세히 구명하고 더 나아가서 출애굽기 1-2장까지 이 두 사료를 구분하였다.

1798년에 일겐(K.D. Ilgen)은 또 다른 엘로힘 이름을 쓰는 사료를 구분해 냈다.

다른 한편 베트(W.M.L. de Wette)는 1805년에 신명기는 독립적으로

모세오경의 사료를 이루고 있고,

요시아왕의 개혁(기원전 622년)과 관계가 있다는 의견을 내세웠다.

그 후 후펠트(H. Hupfeld, 1796-1866) 및 딜만(A. Dillmann, 1823-1894) 등은

지금까지 연구된 것을 토대로, 비록 시대적 순서는 후에 교정되었지만

J(=야휘스트), E(=엘로히스트), P(=Priestercodex 제관기)

그리고 D(=신명기)의 사료 구분을 정착시켰다.

그러나 이 사료의 발달 과정은 렌스(E. Renss, 1804-1891),

그라프(H. Graf, 1815-1869), 특히 벨한젠(J. Welhansen, 1844-1918)에 의하여 규명되었다.

이들의 연구에 의하면 위에 언급된 사료들은 J. E. D. P.의 순서로 발달하였다는 것이다.

이것은 오늘날까지 인정되어 왔다. 근래에 와서 시미트(H. Schmid),

렌토르프(R. Rendtorff) 등이 제일 오래 되었다는

야휘스트의 연대에 대하여 의문을 제기하였지만 크게 호응을 얻고 있지는 않다고 본다.

모세오경에 대한 연구가 다각적으로 시도됨에 따라 생긴 이론 가운데에는

문서설 외에도 단편설([독] Fragmentenhypothese [영] The Fragment Hypothesis)과

보충설([독] Ergahzungs hypothese [영] The Supplementary Hypothesis)이 있다.

전자의 가설에 의하면, 독립된 그리고 완결된 여러 작은 단위의 이야기들이

여러 시대에 거쳐 생겼고 후대에 이르러서 비로소 순서에 따라 집성되어

지금의 모세오경의 꼴을 갖추었다는 것이다.

이 가설의 대표적인 학자로는 게데(A. Geddes, 1737-1802), 파터(J.S. Vater, 1771-1826),

베트(1780-1849)를 들 수 있다. 보충설은 문서설과 단편설의 종합을 꾀하고 있다.

이 가설에 의하면 창조부터 가나안에 들어갈 때까지 취급한 기본 사료가 있고,

그 후 다른 독립된 이야기나 사료들이 보충되었다는 것이다.

이 가설은 지금도 모세오경을 이해하는데 가장 큰 도움이 된다고 여긴다.

대표적인 학자로 에발드(H.G.A. Ewald, 1805-1875), 블리크(F. Bleek, 1793-1859) 등을 들 수 있다.

이런 여러 가설들은 지금의 구약, 특별히 모세오경 연구에 큰 기여를 했고

계속 연구되어 다음과 같은 결과를 자아내게 되었다.

물론 이것도 계속 수정될 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고

학자들이 대개 일치하고 있다고 말할 수 있는 것은

첫째 기원전 950년 전후로 남쪽에서 씌어진 야휘스트, 기원전 800년 전후

, 북쪽에서 씌어진 엘로히스트, 기원전 7세기경 예루살렘에서 쓰어졌을 것으로 추정되는

신명기 기본서, 그리고 기원전 550년 전후하여 바빌론에서 씌어진 제관기가

사료로서 모세오경을 쓰는데 사용됐다는 것,

둘째 이스라엘의 멸망(기원전 722년) 후, 예루살렘에서 야휘스트 사료와

엘로히스트 사료를 집성했기 때문에 두 사료의

첫 글자를 따서 명명한 예호휘스트(Je=Jehowist) 집성, 귀양 후

이 집성된 예호휘스트 본문과 제관기(=P)를 집성한 모세오경 집성(=Rp),

그리고 신명기를 근거로 신명기부터 열왕기 후서까지 집성한 신명기적 집성(=Rptr)이 있다는 것,

셋째 야휘스트를 근거로 엘로히스트의 첨가와 여기서 생긴 예호휘스트에

제관기를 넣고 신명기를 토대로 한 집성(Rarr)을 첨가하여

대개 450년 전후하여 모세오경이 집성되었다는 것,

넷째 따라서 야휘스트와 제관기는 사료로 씌었으나 엘로히스트가 단편인지 아니면

일관된 역사를 서술한 사료인지 토론의 여지가 있다는 것들이다.

이런 사료와 집성의 구분이 모세오경 연구에 이바지 한 것도 있지만

그 지체가 많은 문제를 내포하고 있는 것도 사실이다.

각 사료의 범위가 어디까지인지 아직도 정확히 말할 수 없는 것이

그 예이다. 그리고 여러 사료의 흔적이 모세오경 외에도 있다고 말하는

학자도 있다. 또 사료와 집성의 구분이 모세오경의 의미를 이해하는 데에

부족한 것도 사실이다. 그래서 한편으로는 벨한젠(J. Wellhansen)의

4사료 구분은 가톨릭 교회와 다른 학자들로부터(예를들면

C. Keil, R. Kiltel, W.W. von Baudissin) 전반적인

또는 부분적인 문제에 있어 비판을 받았다.

③ 양식사적 및 전승사적 연구 : 사료의 구분이 많은 문제점을 지니고 있다는 사실을 보고

학자들은 양식사적 그리고 전승사적 관찰이 필요함을 깨닫게 되었다.

이 연구는 모세오경에 수록된 이야기의 삶의 배경을 연구하고 어떤 전승을 거쳐

지금의 본문을 형성하게 됐는가를 과제로 삼고 있다. 물론 이 연구가

4개의 사료설을 대신하는 것이 아니고 그것을 근거로 모세오경이 생겨난 배경을 설명하려는 것이다.

이런 연구는 궁켈(H. Gunkel)이 지금의 창세기 이야기가 이루어지기 전에 개별적 이야기가 있었음을

드러내므로 처음 시도하였다. 그 후 그레스만(H. Gressmann)이 이 방법을 출애굽기에 적용하였다.

라드(G. von Rad)는 이런 고찰을 따라 출애굽, 시나이 사건, 가나안에 이르는 것 등이

본시 각각 다른 성소와 관계를 맺고 독립적으로 전해 왔는데 나중에 한데 합했다고 본다.

노트(M. Noth)도 모세오경 가운데서 이집트에서의 탈출, 가나안에 들어감, 성조들에의 약속,

광야를 거쳐 감, 시나이산에서의 계시가 5개로 독립되어 전승된 테마이고 다른 것은

보충에 불과하다고 본다. 이런 독립된 테마는 그 나름대로 고유 전승이

그 전에 이미 있었다고 본다.

이런 고찰 방법을 적용하게 된 이유는 어떤 텍스트를 쓴 시대를 알아내도

거기에 사용된 재료나 내용의 시대는 알 길이 없고 또 나중에 씌었다 해서 거기에

사용된 재료가 꼭 나중에 생겼다고 말할 수 없다는 데에 있다. 이런 방법은

사료 구분을 하는 문헌비판이 풀 수 없는 문제를 해결한다. 문헌비판을 해도

아직도 균열이 보이는 듯한 텍스트는 이미 여러 시대를 통하여

다른 삶의 배경을 거쳐왔다는 것을 말해 준다.

따라서 이 텍스트가 지내온 여러 사회적 배경에 대해서도 질문을 던지게 된다.

다른 한 편 한 저자보다 여러 자자나 학파가 개재했을 가능성도 볼 수 있는 장점이 있다.

그러나 이런 모세오경에 대한 관찰방법도 한계성을 드러내고 있다.

독립적으로 전승된 이야기들이 얼마나 오랫동안 개별적으로 전해 내려왔으며 어떻게

지금의 순서를 갖고 각 전승이 하나의 이야기가 될 수 있었는가.

그리고 각 전승이 그렇게 개별적으로 존재한 것이 사실인가 하는 질문들은 양식사 및

전승사적 고찰방법이 야기시키는 것들이다. 지금의 모세오경 연구는

어느 한 방법으로 되지 않고 사료적인 측면에서 모순이나 반복이 없는

일관된 본문을 찾아내는 문헌비판과 양식사적 비판, 전승비판 및 집성비판을 통해서

만족할 만한 결과를 얻을 수 있다. (沈勇燮)

[참고문헌] M. Noth, Uberlieferungsgeschichtliche Studien,

Tubingen(2) 1957; Die Gesetze im Pentateuch,

1940 in; Gesammelte Studien zum Alten Testament,

Munchen(3) 1966/ G. von Rad, Das Formgeschichtliche Problem des Hexateuch,

1938, in: Gesammelte Studien zum Alten Testament, Munchen(3) 1965 / J. Coppens,

Histoire Crtique des Livres de l'AT, Briigge(3) 1942 /

O. Eipjeldt, Die Neuste Phase der Entwicklung der Pentateuch kritik,

Th R N. F. 18(1950) / C.R. North, Pentateuchal Criticism, in: H.H. Rowley(ed.) The O.T.

and Modern Study, Oxford 1951 / H. Cazaelles, A Propos du Pentateuque, Bib 35, 1954 / I Lewy,

The Growth of the Pentateuch, N.Y. 1955 / S. Mowinckel, Tetrateuch, Pentateuch, Hexateuch, BZAW 90,

Berlin 1964 / Erwagungen zur Pentateuch-Quellenfrage, Oslo 1964 / J. Scharbert, Offenbarung,

Tradition und Schift in Pentateuch,

Mu ThZ 18, 1967 / J.P. Bouhot / H. Cazelles, Pentateuque, in: DBS vll, Sp.

687-858. 이외 여러 입문서와 모세오경에 대한 주해서 참고.

(가톨릭대사전에서)

*성 모세 예언자 축일:9월4일, 게시판1647번

*성 이사야 예언자 축일:7월6일, 게시판1257번

*성 엘리세오(엘리사)예언자 축일:6월14일.게시판1816번.

*성 예레미야 예언자 축일:5월1일.게시판1741번

*성 아모스 예언자 축일:3월31일.게시판1687번

*성 즈가리아 예언자 축일:9월6일.게시판1353번

*성 다니엘 예언자 축일:7월21일.게시판1283번

*성 엘리야 예언자 축일:7월20일.게시판1280번

*성 에제키엘 예언자 축일:4월10일.게시판1085번.

☞http://home.catholic.or.kr/gnbbs/ncbbs.dll/chinchang

9월 4일

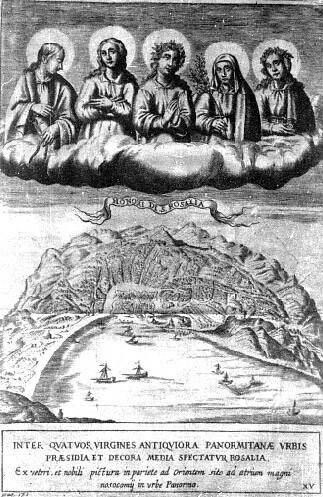

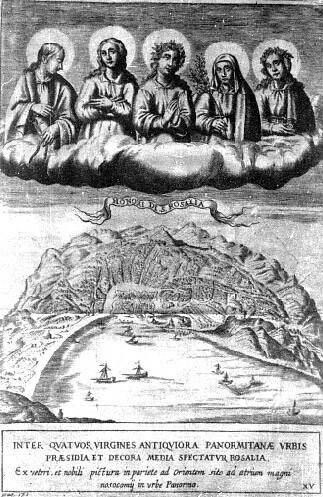

성녀 로살리아 동정

Santa Rosalia Vergine, eremita di Palermo

Santa Rosalia Vergine

St. Rosalia of Palermo

at Palermo, Sicily - c.1160 apparently of natural causes

Rosalia = dal nome del fiore

13세기부터 시실리아에서는 성녀 로살리아 공경이 보편화 되었으나,

옛 순교록에는 그의 생애가 기록되지 않고 있다.

스틸팅 신부의 연구에 따르면, 성녀 로살리아는 젊어서 고향을 떠나

시실리의 비보나 교외 몬떼 꼬쉬나의 어느 동굴에서 은수자로 살았다.

후일 그녀는 팔레르모에 페스트가 유행했을 때,

그녀는 이 도시의 주민을 구했기 때문에 그녀가 팔레르모로 주민들의 수호성인으로 공경을 받으며,

그녀의 은둔소 위에 큰 성당을 세웠다.

13세기부터 시실리아에서는 성녀 로살리아 공경이 보편화 되었으나,

옛 순교록에는 그의 생애가 기록되지 않고 있다.

스틸팅 신부의 연구에 따르면, 성녀 로살리아는 젊어서 고향을 떠나

시실리의 비보나 교외 몬떼 꼬쉬나의 어느 동굴에서 은수자로 살았다.

후일 그녀는 팔레르모에 페스트가 유행했을 때,

그녀는 이 도시의 주민을 구했기 때문에 그녀가 팔레르모로 주민들의 수호성인으로 공경을 받으며,

그녀의 은둔소 위에 큰 성당을 세웠다.

1624년 이탈리아의 팔레르모 시에는 무서운 페스트가 발생하여

어떠한 치료 수단도 효과 없이 희생자가 속출했으며 사람들도 매우 불안했다.

사람들은 하느님의 도우심 외에는 구할 길이 없다하여

모든 성인의 호칭 기도를 외우며 시가행진을 했는데,

이상하게도 마치 주님의 묵시나 받은 듯이 제각기 다른 길로 열지어 가는 성가대원들이

성녀 로살리아의 이름을 호칭 기도문에 덧붙여 노래했다.

더구나 이상한 것은 이 행렬이 끝나자 그처럼 맹위를 떨치던

열병도 즉각 멈추었다는 것이다.

1624년 이탈리아의 팔레르모 시에는 무서운 페스트가 발생하여

어떠한 치료 수단도 효과 없이 희생자가 속출했으며 사람들도 매우 불안했다.

사람들은 하느님의 도우심 외에는 구할 길이 없다하여

모든 성인의 호칭 기도를 외우며 시가행진을 했는데,

이상하게도 마치 주님의 묵시나 받은 듯이 제각기 다른 길로 열지어 가는 성가대원들이

성녀 로살리아의 이름을 호칭 기도문에 덧붙여 노래했다.

더구나 이상한 것은 이 행렬이 끝나자 그처럼 맹위를 떨치던

열병도 즉각 멈추었다는 것이다.

로살리아는 어렸을 때에 부친과 같이 팔레르모에 와서 부친이 왕궁에서 근무하는 동안,

그녀는 왕비 마르가리타의 총애를 받아 그 감독 하에 좋은 교육을 받았다.

성년이 되어 어떤 귀족에게 출가시키려는 무렵 로살리아는 돌연 종적을 감추었다.

그녀는 우선 어떤 수녀원에 숨었다가 곧 인기척 없는 동굴 속에서 살았다.

그 소재지를 안 사람을 왕비 마르가리타 뿐이었으며,

그녀는 더 조용한 장소를 로살리아에게 택하여 주며 일생을 그 곳에서 지내도록 했다.

로살리아는 어렸을 때에 부친과 같이 팔레르모에 와서 부친이 왕궁에서 근무하는 동안,

그녀는 왕비 마르가리타의 총애를 받아 그 감독 하에 좋은 교육을 받았다.

성년이 되어 어떤 귀족에게 출가시키려는 무렵 로살리아는 돌연 종적을 감추었다.

그녀는 우선 어떤 수녀원에 숨었다가 곧 인기척 없는 동굴 속에서 살았다.

그 소재지를 안 사람을 왕비 마르가리타 뿐이었으며,

그녀는 더 조용한 장소를 로살리아에게 택하여 주며 일생을 그 곳에서 지내도록 했다.

로살리아는 기도와 묵상으로 세월을 보냈다.

비바람을 가릴 만한 집이 페레그리노 산 위에 있었는데,

때때로 한 신부가 찾아와 그곳에서 미사를 지내 주었다.

로살리아가 아무도 모르는 이런 산중에서 일생을 마쳤으므로

그녀의 죽음과 묘지를 안 사람도 극히 드물었다.

그러나 하느님께서는 그녀의 묘소와 그녀의 이름을 세상에 알리셨다.

팔레르모에서 시가행렬이 끝난 후였다.

성녀는 어떤 노인에게 나타나서

"페레그리노 산에 가 보세요, 거기에 내 무덤이 있습니다"했다.

노인이 가보니 과연 가르쳐 준 장소에 무덤이 하나 있었다.

그래서 무덤을 헤쳐보니 한 부인의 시체가 나왔다.

STATUE OF SANTA ROSALIA IN THE CAVE

생전의 모습 그대로였다.

그러나 과연 성녀 로살리아의 시체인가?

이런 의문을 둘러싸고 의사와 신부들이 면밀한 조사를 한 결과

거의 틀림없다는 결론을 내리게 되었는데, 여기서 새로운 증거가 나타났다.

STATUE OF SANTA ROSALIA IN THE CAVE

생전의 모습 그대로였다.

그러나 과연 성녀 로살리아의 시체인가?

이런 의문을 둘러싸고 의사와 신부들이 면밀한 조사를 한 결과

거의 틀림없다는 결론을 내리게 되었는데, 여기서 새로운 증거가 나타났다.

즉 묘지의 동굴 속에서 발견된 돌 한개에는

성녀 자신이 새겼는지 혹은 다른 사람이 새겼는지 다음과 같은 글이 기록되어 있었다.

"퀴스퀴나 및 로제스의 영주 시니발도의 영양 로살리아는

하느님의 사랑을 위해 동굴에 거처하기로 정했다."

팔레르모 시민들은 즉시 그녀를 주보 성녀로 결정했다.

성녀가 살던 곳에는 아름다운 성당을 건립하고,

주교좌 성당 옆에는 조그마한 성당을 세워 그곳에 성녀의 유해를 안치했다.

성녀 로살리아는 팔레르모 시민의 신뢰를 어기지 않고 주보로서의 임무를 다했다.

우선 전술한 페스트 종식을 시작으로 1693년의 대지진 때에도

구원의 손을 뻗쳐 다른 도시 촌락에서는 수많은 사상자가 났었지만

팔레르모 시민만은 그 참화를 면했다.

그 뒤 성녀 로살리아에게 대한 흠모는 각국에까지 퍼졌고,

특히 페스트와 지진에 대한 구원의 성녀로 공경을 받게 되었다.

성녀 로살리아는 팔레르모 시민의 신뢰를 어기지 않고 주보로서의 임무를 다했다.

우선 전술한 페스트 종식을 시작으로 1693년의 대지진 때에도

구원의 손을 뻗쳐 다른 도시 촌락에서는 수많은 사상자가 났었지만

팔레르모 시민만은 그 참화를 면했다.

그 뒤 성녀 로살리아에게 대한 흠모는 각국에까지 퍼졌고,

특히 페스트와 지진에 대한 구원의 성녀로 공경을 받게 되었다.

로사리오의 복되신 동정 마리아 (축일:10월7일)

이 축일은 성 비오 5세 교황이 레판토 해전(1571년) 승리 기념일에 제정하였다.

그리스도교 신자 군사들은 그 때 자신들이 거둔 승리가 묵주기도를 바침으로써 받은,

천주의 거룩하신 어머니의 도움 때문이라고 생각하였다.

오늘 이 축제는 하느님 아드님의 사람이 되심, 수난, 그리고 부활의 영광에 특별한 방법으로 참여하신

복되신 동정 마리아의 이끄심으로 그리스도의 모든 신비를 묵상하도록 우리를 격려한다.

로사리오란 말은 장미 꽃다발(Rosario:라틴어)에서 유래되었습니다.

*로살리아Rosalia 축일:9월4일

*로사리아Rosaria 축일:10월7일.인창동성당게시판681번,1409번

로사리오의 복되신 동정 마리아 (축일:10월7일)

이 축일은 성 비오 5세 교황이 레판토 해전(1571년) 승리 기념일에 제정하였다.

그리스도교 신자 군사들은 그 때 자신들이 거둔 승리가 묵주기도를 바침으로써 받은,

천주의 거룩하신 어머니의 도움 때문이라고 생각하였다.

오늘 이 축제는 하느님 아드님의 사람이 되심, 수난, 그리고 부활의 영광에 특별한 방법으로 참여하신

복되신 동정 마리아의 이끄심으로 그리스도의 모든 신비를 묵상하도록 우리를 격려한다.

로사리오란 말은 장미 꽃다발(Rosario:라틴어)에서 유래되었습니다.

*로살리아Rosalia 축일:9월4일

*로사리아Rosaria 축일:10월7일.인창동성당게시판681번,1409번

3월 6일(9월4일)

비테르보의 성녀 로사 동정

Saint Rose of Viterbo

Beata Rosa da Viterbo Vergine

Viterbo, 1233/34 - Viterbo, 6 marzo 1251/52

Canonized:1457

Third Order Franciscan

로사(1234 - 1252)는 문자 그대로 영신 생활에서 천재성을 지닌 어린이였다.

이미 9 살 때 성모님의 인도로 3 회(재속프란치스코회) 착복을 원하여 허락받았다.

그녀는 자기 집의 조그만 골방에서 관상생활과 극기 생활을 하였다.

또한 자주 거리에 나가 참회할 것을 비테르보 사람들에게 설교하기도 하였다.

그녀는 프레데릭 2 세의 반 교황 정책에 공개적으로 반대했기 때문에

제국 당국은 그녀와 부모를 비테르보에서 추방하였다.

로사의 설교. 특히 마니교 이단을 거스려 하는 설교에는 수많은 청중이 몰려들었다.

비테르보로 돌아와 글라라회에 입회하려 했으나 뜻을 이루지 못하고

또한 자신이 공동체를 설립하려는 계획도 좌절되었다.

그러나 그녀는 겸손하게 이를 받아들였다.

그녀는 1252 년 18 세라는 꽃다운 나이로 하늘의 정배에게 돌아갔다.

그녀의 썩지 않는 유해는 알렉산델 4 세에 의하여

글라라회 수녀원으로 이장되었으며 갈리스토 3 세에 의하여 1457 년 시성되었다.

그녀의 무덤에서는 지금도 계속하여 기적들이 일어나고 있다고 한다.

(작은형제회홈에서)

로사(1234 - 1252)는 문자 그대로 영신 생활에서 천재성을 지닌 어린이였다.

이미 9 살 때 성모님의 인도로 3 회(재속프란치스코회) 착복을 원하여 허락받았다.

그녀는 자기 집의 조그만 골방에서 관상생활과 극기 생활을 하였다.

또한 자주 거리에 나가 참회할 것을 비테르보 사람들에게 설교하기도 하였다.

그녀는 프레데릭 2 세의 반 교황 정책에 공개적으로 반대했기 때문에

제국 당국은 그녀와 부모를 비테르보에서 추방하였다.

로사의 설교. 특히 마니교 이단을 거스려 하는 설교에는 수많은 청중이 몰려들었다.

비테르보로 돌아와 글라라회에 입회하려 했으나 뜻을 이루지 못하고

또한 자신이 공동체를 설립하려는 계획도 좌절되었다.

그러나 그녀는 겸손하게 이를 받아들였다.

그녀는 1252 년 18 세라는 꽃다운 나이로 하늘의 정배에게 돌아갔다.

그녀의 썩지 않는 유해는 알렉산델 4 세에 의하여

글라라회 수녀원으로 이장되었으며 갈리스토 3 세에 의하여 1457 년 시성되었다.

그녀의 무덤에서는 지금도 계속하여 기적들이 일어나고 있다고 한다.

(작은형제회홈에서)

비떼르보에서 태어난 성녀 로사는 병을 앓던 8세때에 성모 마리아의 환시를 보았는데,

이때 성프란치스코의 수도복을 입으라는 말씀을 들었다.

그러나 그녀는 그후에도 집에서 그냥 지내면서 평범한 여성으로 자랐다.

병이 회복된 그녀는 평신도의 회개 복장을 하였고,

우리 주님의 고난을 더욱 절실히 체험케 되었으며,

죄인들의 무례함과 배은망덕을 대신 속죄하였다.

그후 12세기경부터 그녀는 타오르는 하느님의 사랑을 이길 수 없어

거리로 뛰쳐 나가서 설교하기 시작하였다.

그녀는 그당시의 정치 지도자들에게 무수한 경고를 하였다.

이때문에 그녀가 집에 감금되었고, 이리하여 로사와 그 부모는 추방되어 소리아노로 갔는데,

그녀는 여기서 그당시의 독재자인 프레데릭 황제의 죽음을 예고하였고,

그것은 꼭 13개월 후에 일어났다.

이때부터 그녀의 명성은 더욱 높아졌고, 고향으로 귀향할 수 있었다.

그후 그녀는 비떼르보에 있던 로사의 성마리아 수녀원 입회를 청하였지만 거절당하였다.

이리하여 그녀의 주임사제가 성당 곁에 수녀원을 만들고 몇몇 동료들과 함께 살도록 주선하였으나,

집으로 돌아와서 곧 운명하니, 그녀의 나이는 17세였다.

(성바오로수도회홈에서)

비떼르보에서 태어난 성녀 로사는 병을 앓던 8세때에 성모 마리아의 환시를 보았는데,

이때 성프란치스코의 수도복을 입으라는 말씀을 들었다.

그러나 그녀는 그후에도 집에서 그냥 지내면서 평범한 여성으로 자랐다.

병이 회복된 그녀는 평신도의 회개 복장을 하였고,

우리 주님의 고난을 더욱 절실히 체험케 되었으며,

죄인들의 무례함과 배은망덕을 대신 속죄하였다.

그후 12세기경부터 그녀는 타오르는 하느님의 사랑을 이길 수 없어

거리로 뛰쳐 나가서 설교하기 시작하였다.

그녀는 그당시의 정치 지도자들에게 무수한 경고를 하였다.

이때문에 그녀가 집에 감금되었고, 이리하여 로사와 그 부모는 추방되어 소리아노로 갔는데,

그녀는 여기서 그당시의 독재자인 프레데릭 황제의 죽음을 예고하였고,

그것은 꼭 13개월 후에 일어났다.

이때부터 그녀의 명성은 더욱 높아졌고, 고향으로 귀향할 수 있었다.

그후 그녀는 비떼르보에 있던 로사의 성마리아 수녀원 입회를 청하였지만 거절당하였다.

이리하여 그녀의 주임사제가 성당 곁에 수녀원을 만들고 몇몇 동료들과 함께 살도록 주선하였으나,

집으로 돌아와서 곧 운명하니, 그녀의 나이는 17세였다.

(성바오로수도회홈에서)

하느님께서는 성인들을 통해 기적을 행하신다.

우리는 모든 성인들의 기적에서 하느님의 은총을 본다.

그 중에서도 더욱 현저히 나타난 기적은 비테르보의 성녀 로사의 일생에서 볼 수 있다.

그녀는 1235년 이탈리아의 비테르보에서 태어났다.

양친은 가난했으나, 자식으로는 로사 하나 밖에 없었으므로 될 수 있는 데까지

주의를 다해 교육 시켰다.

그러나 그녀의 교육에 많은 역할을 한 것은 부모의 힘보다 오히려 하느님의 은총이었다.

아직 걸음도 제대로 걷지 못한 어린 로사가

근처에 있는 성 프란치스코회 성당에 가서 경건한 모습으로

미사에 참여하고 있는 것을 본 부모나 사람들은 탄복하지 않을 수 없었다.

어린 로사는 강론때에 방울 같은 눈동자를 굴리며 신부의 강론 말씀을

한마디도 빼놓지 않고 기억하고 돌아와,

부모에게나 혹 다른 아이들에게 그대로 들려주었다.

하느님께서는 성인들을 통해 기적을 행하신다.

우리는 모든 성인들의 기적에서 하느님의 은총을 본다.

그 중에서도 더욱 현저히 나타난 기적은 비테르보의 성녀 로사의 일생에서 볼 수 있다.

그녀는 1235년 이탈리아의 비테르보에서 태어났다.

양친은 가난했으나, 자식으로는 로사 하나 밖에 없었으므로 될 수 있는 데까지

주의를 다해 교육 시켰다.

그러나 그녀의 교육에 많은 역할을 한 것은 부모의 힘보다 오히려 하느님의 은총이었다.

아직 걸음도 제대로 걷지 못한 어린 로사가

근처에 있는 성 프란치스코회 성당에 가서 경건한 모습으로

미사에 참여하고 있는 것을 본 부모나 사람들은 탄복하지 않을 수 없었다.

어린 로사는 강론때에 방울 같은 눈동자를 굴리며 신부의 강론 말씀을

한마디도 빼놓지 않고 기억하고 돌아와,

부모에게나 혹 다른 아이들에게 그대로 들려주었다.

2,3 년 후부터 로사는 이미 고신 극기의 생활을 시작했다.

그녀는 자기 방에 조그마한 제단을 꾸며놓고 대부분을 그 앞에서 기도하며 지냈다.

잘 때에는 한 장의 판자를 요로 삼았고 하루에 불과 몇 시간밖에 안 되었다.

너무 엄한 단식(斷食)때문에 사람들은 그녀의 건강을 염려하였으나

그래도 항상 그녀의 얼굴은 기쁜 빛이 감돌며

모든 사람들에게 친절하고 거지들을 반가이 대하며 자기 몫인 음식을 나누어 먹이기도 했다.

그 당시 로사에 대한 몇 가지 기적이 전해져 내려온다.

어떤 가난한 집 아이가 하루는 꽃병을 깨뜨렸다.

로사는 불쌍한 생각으로 그 꽃병 조각을 모아 그 위에다 십자가를 그렸다.

그랬더니 즉시 그 병은 전과 같이 되어 금이 난 흔적도 없었다고 한다.

2,3 년 후부터 로사는 이미 고신 극기의 생활을 시작했다.

그녀는 자기 방에 조그마한 제단을 꾸며놓고 대부분을 그 앞에서 기도하며 지냈다.

잘 때에는 한 장의 판자를 요로 삼았고 하루에 불과 몇 시간밖에 안 되었다.

너무 엄한 단식(斷食)때문에 사람들은 그녀의 건강을 염려하였으나

그래도 항상 그녀의 얼굴은 기쁜 빛이 감돌며

모든 사람들에게 친절하고 거지들을 반가이 대하며 자기 몫인 음식을 나누어 먹이기도 했다.

그 당시 로사에 대한 몇 가지 기적이 전해져 내려온다.

어떤 가난한 집 아이가 하루는 꽃병을 깨뜨렸다.

로사는 불쌍한 생각으로 그 꽃병 조각을 모아 그 위에다 십자가를 그렸다.

그랬더니 즉시 그 병은 전과 같이 되어 금이 난 흔적도 없었다고 한다.

로사는 열 살 때 중병에 걸렸었다.

임종이 가까웠다고 생각될때 그녀는 묵시를 보았다. 즉 천당, 연옥, 지옥의 모양이었다.

그러자 성모님이 나타나서 그녀에게 예쁜관을 씌워 주시며

성 프란치스코 제3회에 들어갈 것을 권고하시고,

앞으로의 생활 방식과 그녀가 해야 할 일들, 또 그녀가 받을 박해와

고통에 대해서도 친절히 깨우쳐 주셨다.

이리하여 그녀는 완쾌한 후 거치른 옷에다 끈으로 만든 띠를 허리에 둘렀다.

그녀는 탈혼 중에 어린 예수를 보았다. 그 때 예수게서는 이미 가시관을 쓰시고

피가 낭자하게 흘렀다.

그것을 본 로사는 애처로운 생각에 잠겨 자기 몸을 피가 나도록 매질했다고 한다.

로사는 열 살 때 중병에 걸렸었다.

임종이 가까웠다고 생각될때 그녀는 묵시를 보았다. 즉 천당, 연옥, 지옥의 모양이었다.

그러자 성모님이 나타나서 그녀에게 예쁜관을 씌워 주시며

성 프란치스코 제3회에 들어갈 것을 권고하시고,

앞으로의 생활 방식과 그녀가 해야 할 일들, 또 그녀가 받을 박해와

고통에 대해서도 친절히 깨우쳐 주셨다.

이리하여 그녀는 완쾌한 후 거치른 옷에다 끈으로 만든 띠를 허리에 둘렀다.

그녀는 탈혼 중에 어린 예수를 보았다. 그 때 예수게서는 이미 가시관을 쓰시고

피가 낭자하게 흘렀다.

그것을 본 로사는 애처로운 생각에 잠겨 자기 몸을 피가 나도록 매질했다고 한다.

그 당시 황제 프리데리코는 교회를 박해하고

그 군대는 이탈리아까지 침입하여 많은 학살을 감행했다.

비테르보와 그 부근의 촌락도 그 마수를 피할 길이 없었다.

바로 이때 로사는 분연(憤然)히 일어나 세상의 불신, 부도덕, 호화와 사치며

기타 부정을 책하는 일 장 연설을 했는데,

그 웅변 태도며 그 말의 구절 마다가 하늘에서 울려나오는 것 같았다.

로사는 네거리와 광장 등 사람이 많이 모이는 곳을 택하여

누구에게도 보일 수 있는 높은 돌이나 기둥에 서서 연설을 햇다.

불과 12세인 이 소녀의 열변은 대단한 반향을 일으키지 않을 수 없었다.

많은 사람이 그 말에 감탄하여 회개하고 죄의 보속을 했다.

프리데리코의 부하들은 이 소녀를 대단히 불쾌히 생각하여

비테르보 시장으로 하여금 로사의 가족을 즉각 추방하도록 했다.

그 부친은 "지금은 겨울이요, 돈도 없고 정처도 막연하니 잠깐만 여유를 주십시오.

지금 우리를 추방한다면 우리는 뜰에서 굶어 죽을 것입니다

."하며 애원했으나 시장은 조금도 동정함이 없이

"너희들은 죽어도 좋다. 어서 빨리 나가라"고 도리어 재촉했다.

이에 부친은 하는 수없이 처자를 거느리고 정든 곳을 떠나

사방을 헤매다가 솔리아노라는 곳에 이르렀다.

그 당시 황제 프리데리코는 교회를 박해하고

그 군대는 이탈리아까지 침입하여 많은 학살을 감행했다.

비테르보와 그 부근의 촌락도 그 마수를 피할 길이 없었다.

바로 이때 로사는 분연(憤然)히 일어나 세상의 불신, 부도덕, 호화와 사치며

기타 부정을 책하는 일 장 연설을 했는데,

그 웅변 태도며 그 말의 구절 마다가 하늘에서 울려나오는 것 같았다.

로사는 네거리와 광장 등 사람이 많이 모이는 곳을 택하여

누구에게도 보일 수 있는 높은 돌이나 기둥에 서서 연설을 햇다.

불과 12세인 이 소녀의 열변은 대단한 반향을 일으키지 않을 수 없었다.

많은 사람이 그 말에 감탄하여 회개하고 죄의 보속을 했다.

프리데리코의 부하들은 이 소녀를 대단히 불쾌히 생각하여

비테르보 시장으로 하여금 로사의 가족을 즉각 추방하도록 했다.

그 부친은 "지금은 겨울이요, 돈도 없고 정처도 막연하니 잠깐만 여유를 주십시오.

지금 우리를 추방한다면 우리는 뜰에서 굶어 죽을 것입니다

."하며 애원했으나 시장은 조금도 동정함이 없이

"너희들은 죽어도 좋다. 어서 빨리 나가라"고 도리어 재촉했다.

이에 부친은 하는 수없이 처자를 거느리고 정든 곳을 떠나

사방을 헤매다가 솔리아노라는 곳에 이르렀다.

이곳 사람들은 불쌍한 그들에게 친절을 베풀어 주었다.

그래서 그들은 이곳에 자리를 잡고, 로사는 설교를 시작했는데, 그 반향은 역시 대단했다.

1250년 12월 5일, 로사는 사람들에게 곧 행복할 것을 예언했다.

그러자 그달 13일에 프리데리코 황제가 사망하고, 국내에는 평화가 깃들이게 되었다.

로사의 가족들은 그리운 비테르보 시에 귀환하는 도중 어떤 마을을 통과했는데

그곳은 배교한 어떤 여자의 악한 표양으로 인해 배교자가 많았다.

로사는 그저 묵과할 수 없다고 생각하고 그 여자의 비행을 질책했으나

상대방도 상대인지라 여러 가지 항변으로써 쉽게 승복하지 않았다.

로사는 "말로써 시비가 결정되지 않으니 기적으로 결정합시다"하고

소경 하나를 데려다 놓고 고치라 하였다.

그런 여자가 이런 일을 할 수 있을리가 만무했다.그 여자는 실패했고

로사는 훌륭히 그 소경의 눈을 뜨게 했다.

그런데도 그 여자는 마음을 돌리지 않았다.

그래서 이번에는 둘이 다 같이 이글이글 타는 불속을 건너가자고 청하였다.

상대는 두려워 승낙할 기색을 보이지 않았다.

0로사는 장작에 불을 지펴놓고 그 가운데에 우뚝 섰다.

그녀는 의복 하나 그을리지 않았고 몸에도 조그마한 화상 하나 없었다.

그때서야 그 여자도 얼굴빛이 변하며 놀랐고

마침내 회개하고 그녀와 더불어 많은 사람들이 다시 신앙의 길로 돌아왔다.

이곳 사람들은 불쌍한 그들에게 친절을 베풀어 주었다.

그래서 그들은 이곳에 자리를 잡고, 로사는 설교를 시작했는데, 그 반향은 역시 대단했다.

1250년 12월 5일, 로사는 사람들에게 곧 행복할 것을 예언했다.

그러자 그달 13일에 프리데리코 황제가 사망하고, 국내에는 평화가 깃들이게 되었다.

로사의 가족들은 그리운 비테르보 시에 귀환하는 도중 어떤 마을을 통과했는데

그곳은 배교한 어떤 여자의 악한 표양으로 인해 배교자가 많았다.

로사는 그저 묵과할 수 없다고 생각하고 그 여자의 비행을 질책했으나

상대방도 상대인지라 여러 가지 항변으로써 쉽게 승복하지 않았다.

로사는 "말로써 시비가 결정되지 않으니 기적으로 결정합시다"하고

소경 하나를 데려다 놓고 고치라 하였다.

그런 여자가 이런 일을 할 수 있을리가 만무했다.그 여자는 실패했고

로사는 훌륭히 그 소경의 눈을 뜨게 했다.

그런데도 그 여자는 마음을 돌리지 않았다.

그래서 이번에는 둘이 다 같이 이글이글 타는 불속을 건너가자고 청하였다.

상대는 두려워 승낙할 기색을 보이지 않았다.

0로사는 장작에 불을 지펴놓고 그 가운데에 우뚝 섰다.

그녀는 의복 하나 그을리지 않았고 몸에도 조그마한 화상 하나 없었다.

그때서야 그 여자도 얼굴빛이 변하며 놀랐고

마침내 회개하고 그녀와 더불어 많은 사람들이 다시 신앙의 길로 돌아왔다.

성녀의 서거 750주년 기념. 이탈리아. 2001.5.6.

로사의 가족이 비테르보에 들어섰을때 시민의 환영은 대단했다.

15세가 된 로사는 수도원에 들어가기를 원했으나 그 소원은 이루어지지 않았다.

그래서 그녀는 다시 자기 작은 방에서 전과 같이 홀로 기도와 극기의 생활을 계속했다.

2년 후 그녀는 17세의 꽃 같은 몸으로 그의 깨끗한 영혼을 하느님 손에 맡겼다.

그녀의 유해는 처음 비테르보 교회에 매장했다가 뒤에 다른 교회로 이장했다.

그때는 이미 5년이 경과한 해였지만 아직 얼굴색이 하나도 변하지 않았다고 한다.

그 뒤 백년이 지났을 무렵 그 교회는 대 화재로 전소되어

성녀 로사의 영구(靈柩)와 의복은 다 소실되었으나 유해만은 무사하여 현재에 이르고 있다.

(대구대교구홈에서)

| |